هكذا تحدث سعد البازعي

أحمد المطلق

قراءة تحليلية في خطاب الدكتور سعد البازعي

التقرير بنسخة PDF

يُعدّ الدكتور سعد البازعي واحدًا من أبرز الأسماء في المشهد الثقافي السعودي والعربي منذ الثمانينات، حيث ساهم بفاعلية في تشكيل الخطاب النقدي وتطوير مساراته، عبر كتاباته، محاضراته، وظهوره الإعلامي الممتد لعقود. لقد تميز بحسّ تحليلي عميق يجمع بين المنهج الأكاديمي والانفتاح على قضايا الثقافة المعاصرة، ما جعله يُشكّل مرجعية فكرية لدى جيل من المثقفين والباحثين.

ينطلق هذا التقرير من الحاجة إلى توثيق وتحليل هذه التجربة النقدية المتراكمة، لا من خلال الكتب والدراسات فحسب، بل عبر لقاءاته التلفزيونية والإعلامية التي مثّلت مرآة صادقة لتطور أفكاره وتحولاته المعرفية. فهذه اللقاءات لم تكن مجرد محاورات عابرة، بل مواقف فكرية معلنة، تتجلى فيها ملامح رؤيته الأدبية، وأسئلته عن الحداثة، والمثقف، والهوية، والنقد.

بهذا المسار المنهجي، يسعى التقرير إلى تقديم ملف أدبي نقدي شامل للدكتور سعد البازعي، يمكّن القارئ من التعرّف على أبعاد مشروعه الثقافي، وتفاصيل مسيرته، من خلال صوته هو، كما عبر عنه في فضاءات الحوار والظهور العام.

المقدمة

منهجية التقرير

يعتمد هذا التقرير على منهج وصفي-تحليلي يقوم على متابعة وتحليل اللقاءات التي شارك فيها الدكتور سعد البازعي منذ أول لقاء منشور وحتى اليوم، مع التركيز على:

- تحليل زمني: تتبع تطور خطاب الدكتور البازعي عبر مراحل زمنية محددة، وربطها بسياقاتها الثقافية والاجتماعية.

- تحليل موضوعي: تصنيف محتوى اللقاءات بحسب الموضوعات التي ناقشها، مثل، موقفه من الحداثة والنقد العربي، دور المثقف في المجتمع، العلاقة بين المركز والهامش، قراءاته للثقافة الغربية، آراؤه حول الرواية والشعر والسرد

- تحليل لغوي وفكري: دراسة المصطلحات التي يوظفها، والأساليب الحجاجية التي يتبعها، ومدى ثبات أو تحول موقفه في القضايا الجوهرية.

- الاستناد للنصوص الأصلية: جميع التحليلات مبنية على نصوص اللقاءات كما وردت، سواء في البرامج التلفزيونية أو الأمسيات الثقافية أو الحوارات المسجلة، دون اجتزاء أو تأويل خارج السياق.

- المقارنة بالنتاج الكتابي: كلما أمكن، يُستأنس بمقارنة مواقف الدكتور البازعي في اللقاءات مع ما ورد في كتبه ومقالاته، لإبراز التقاطعات أو الفوارق إن وجدت.

عمل على هذا التقرير:

- أحمد المطلق - رائد أعمال في المشاريع الثقافية والمشرف على منصة أدب ماب.

- فريق عمل أدب ماب - مجموعة من الشباب والشابات الكتّاب والمحررين والمصممين.

سعد البازعي في أرقام

٥ مليون+

إجمالي عدد مشاهدات لقاءات د. سعد البازعي على منصة يوتيوب.

(فيديوهات ٣٠ دقيقة وأكثر لاتشمل المكررة منها)

٦ مليون+

عدد مشاهدات تغريدات د. سعد البازعي على منصة X خلال سنة واحدة.

(٠١ يوليو ٢٠٢٤ - ٣٠ يونيو ٢٠٢٥)

٤٠٠ لقاء+

عدد اللقاءات، المحاضرات، الندوات، المقابلات التي أجراها د. سعد البازعي طوال مسيرته.

(بناء على منشورات د. سعد البازعي في منصة X)

٢٠٠ لقاء+

عدد اللقاءات، المحاضرات، الندوات، المقابلات المنشورة على منصة يوتيوب.

(فيديوهات ٣٠ دقيقة وأكثر لاتشمل المكررة منها)

٤٠ لقاء+

عدد اللقاءات، المحاضرات، الندوات، المقابلات التي أجراها د. سعد البازعي خلال سنة واحدة.

(٠١ يوليو ٢٠٢٤ - ٣٠ يونيو ٢٠٢٥)

٩٠ ألف+

عدد متابعين الدكتور سعد البازعي في منصة X.

٤٠ ألف+

عدد منشورات الدكتور سعد البازعي على منصة Xمنذ إنشاء حسابه في فبراير ٢٠١١.

(تشمل إعادة النشر والردود والاقتباسات)

٣٥ كتاب+

عدد الكتب التي ألفها أو ترجمها د. سعد البازعي.

وُلِد سعد البازعي في عام ١٩٥٣ م في مدينة القريات، وينتمي لعائلة البازعي من القصيم، عمل والده في التجارة مع "عقيلات الشمال"، ثم انتقل ليعمل رئيس بلدية دومة الجندل.

مسيرة الدكتور سعد البازعي

تأثر في طفولته بالمحيط الشفهي للشمال من خلال البيئة البدوية والشعر النبطي والمسامرات، وكان لمكتبة سكاكا العامة التي افتتحها خاله الأمير عبدالرحمن السديري، دور محوري في توجيه اهتمامه بالقراءة الشعرية والأدبية.

تنقل بين الشمال والرياض في طفولته، ما أثر على انتظام دراسته، فدرس جزءًا من الابتدائية في الرياض، ثم عاد للشمال، لكنه يعتبر الرياض مدينته الحقيقية من حيث التكوين.

دخل قسم اللغة الإنجليزية في جامعة الملك سعود رغم أنه لم يكن قويًا فيها في بداياته إلا أنه اكتشف طرقًا جديدة لتعلّم اللغة، وبدأ من هناك رحلته مع الأدب الأجنبي.

عمل في الصحافة مبكرًا، وكان في تلك الفترة أيضًا يكتب الشعر ويعرضه على أصدقائه، لكنه لاحقًا تخلى عن الشعر لصالح البحث الأكاديمي بعد الابتعاث إلى الولايات المتحدة.

في عام ١٩٨٣ نال الدكتوراة وتخصّص في الاستشراق، وكتب أطروحته للدكتوراه عن الصورة العربية في الأدب الغربي.

بدأ مشواره النقدي عبر إصدار كتابه الأول "ثقافة الصحراء" ١٩٩١، الذي مثّل انغماسه الفعلي في الأدب السعودي، رأى في النصوص الشعرية والقصصية الجديدة ظاهرة لجوء الأدباء إلى الصحراء كرمز بديل عن المدينة.

بدأ بخوض معارك الأصالة والمعاصرة منذ الثمانينات، ويعتقد أن التيار التجديدي كسب المعركة بوضوح، وأن التغيير الثقافي الحالي غير قابل للرجوع.

شغل مناصب عديدة في لجان وهيئات، آخرها رئيساً لجائزة القلم الذهبي وقبلها لجائزة البوكر العربية ٢٠١٤، يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة. كما كان عضوًا سابقًا في مجلس الشورى السعودي ٢٠٠٩.

نال د. سعد البازعي عددًا من الجوائز والتكريمات البارزة، من بينها؛ جائزة كتاب العام من وزارة الثقافة والإعلام (٢٠١٢)، جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في فرع النقد الأدبي (٢٠١٧)، جائزة البحرين للكتاب عن كتابه هموم العقل (٢٠١٨)، تكريمه كشخصية ثقافية لمعرض الكويت الدولي للكتاب (٢٠٢٣)، كذلك حصوله على جائزة الدوحة للكتاب العربي (٢٠٢٤).

على امتداد أكثر من أربعة عقود، تبلور خطاب الدكتور سعد البازعي كأحد أكثر الخطابات الثقافية والنقدية تركيبًا وامتدادًا في المشهد السعودي والعربي. وقد تشكّل هذا الخطاب عبر تقاطعات متعددة بين النقد الأدبي، الترجمة، الفلسفة، الفكر الغربي، والاستشراق، منطلقًا من خلفية أكاديمية متينة، وتجربة نقدية انخرطت في حركة الحداثة منذ الثمانينات، وامتدت لتشمل قضايا العالم المعاصر من زاوية عربية واعية. أبعاد الخطاب عند البازعي:

ملامح خطاب د. سعد البازعي

نقد الأدب بوصفه مدخلًا لفهم الحياة

يرى البازعي أن الأدب الحقيقي لا ينفصل عن الحياة، بل يتشابك معها عبر مستويات سردية ولغوية تعكس التحولات الاجتماعية والفكرية. لذا، فإن موقفه من الأعمال الأدبية ينبع من "ذائقة معرفية" تشترط المعنى والجمال معًا، بعيدًا عن الاستسهال الجماهيري.

جدل الحداثة والأصالة

يُعد البازعي أحد رموز الحداثة السعودية في الثمانينات، لكنه لم يكن حداثيًا بالصوت العالي، بل بالتحليل النقدي المتأني. ولذلك ظل يراجع هذا المشروع، ويطرح أسئلته على ذاته وعلى المشهد الثقافي، بما في ذلك العلاقة بين ثقافة الصحراء، المدينة، والهوية الوطنية.

الترجمة والمثاقفة لا تعني التبعية

يحمل مشروع البازعي في الترجمة رؤية تتجاوز النقل، نحو "إعادة فهم الذات" من خلال الآخر. وهو ينتقد "قصور العرب في فهم الغرب"، مقارنة بما أنجزه المستشرقون في فهم العرب، ما جعله ينشغل بقضايا الاستشراق، الغيرية، والعولمة، ويترجم أعمالًا نوعية مثل "جدل العولمة" لنغوغي واثيونغو.

نقد الفكر الغربي من داخله

لا يتبنى البازعي موقفًا عدائيًا من الغرب، بل يمارس تفكيكًا داخليًا لمقولاته الكبرى، خاصة فيما يتعلّق بالحداثة، العقلانية، الفلسفة، واليهودية في الفكر الغربي. وهو يتفاعل بوعي مع مفكرين مثل إدوارد سعيد، ميشيل فوكو، تيري إيجلتون، وعبدالوهاب المسيري دون التماهي الكامل مع أيٍّ منهم.

تجاوز الثنائيات والحدود الصلبة

يتحرّك خطابه خارج الثنائيات المألوفة؛ شرق/غرب، تراث/حداثة، أدب/فكر. فالأدب عنده لا يُفصل عن الفلسفة، ولا يمكن فهم المفاهيم النقدية دون وعي اجتماعي وسياسي. يتقصّد المناطق الرمادية التي يصعب تصنيفها، حيث تتكوّن الرؤى المركّبة.

المثقف كفاعل نقدي لا دعائي

يرفض البازعي اختزال المثقف في وظيفة تزيينية، ويراه فاعلًا في تشكيل الوعي، خاصة حينما يتعلّق الأمر بمواقف أخلاقية أو سياسية. لذلك فإن خطابه يتقاطع مرارًا مع قضايا مثل الفساد، السلطة، الرقابة، والحريات، دون أن يقع في فخ التبشير أو التنظير المجرد.

١

٢

٣

٤

٥

٦

يُعد كتاب «المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية» الصادر عام ٢٠٠٧ من أكثر الأعمال الفكرية التي أثارت نقاشًا داخل الأوساط الثقافية العربية، لا فقط بسبب جرأة موضوعه، بل لكونه يأتي من مفكر وناقد سعودي، لم يكتب من موقع الدفاع، بل من موقع الفهم والتحليل الحضاري. وقد استعرض الدكتور سعد البازعي محاور هذا الكتاب في عدة لقاءات ومقابلات أهمها حلقة مطولة من بودكاست فنجان، لخص فيها رؤيته حول أثر الجماعات اليهودية في صياغة الغرب، مركزًا على الأبعاد التاريخية والفكرية والاجتماعية، شكّل فيها الدكتور سعد البازعي مقاربة فكرية جريئة لم يسبقه إليها الكثير من المفكرين العرب، إذ لم ينطلق من الموقف السياسي ولا من أسطرة المؤامرة، بل من أسئلة حضارية وفلسفية هي كيف تشكّلت الحضارة الغربية؟ وما دور الجماعات اليهودية في هذا التشكّل؟

اليهود

يرى البازعي أن الجماعات اليهودية كانت، حتى القرن الثامن عشر، محصورة في "الغيتوهات" الأوروبية، محرومة من التعليم والمشاركة العامة. لكن مع مجيء نابليون وتراجع هيمنة الكنيسة في عصر التنوير، بدأ اندماجهم التدريجي. هذه النقلة لم تكن مجرد تحرر اجتماعي، بل إيذانًا بانخراطهم العميق في نسيج الفكر الغربي. وكان باروخ سبينوزا أول هذه العلامات المفصلية. طُرد من طائفته في أمستردام، لكنه دشن فلسفة عقلانية تُعد اليوم من أركان الحداثة الغربية. وقد اعتبره البازعي المؤسس الحقيقي لأول خيط متماسك يمكن تسميته "المكوّن اليهودي". عبر محاضراته العديدة، ومداخلاته النقدية، بلور البازعي سمات فكرية تميز إسهام المفكرين اليهود، أهمها:

- الإحساس العميق بالأقلية والاضطهاد: وهذا الشعور، عوض أن يولّد الانكفاء، دفع باتجاه التجاوز والإبداع.

- النزعة نحو التفوق العقلي أو الرمزي: المستندة إلى الإرث الديني لفكرة "شعب الله المختار"، لكنه تحوّل هنا إلى وعي ثقافي حدّي.

- التطرف الفكري: بمعنى الذهاب إلى أقصى مدى في الطرح، كما فعل سبينوزا حين ساوى بين الله والطبيعة، أو فرويد حين نقّب عن اللاوعي بوصفه حقلًا مهملًا.

البازعي لا ينكر تنوّع خلفيات هؤلاء، لكنه يرى أن ثمة خيطًا ناظمًا مشتركًا، يتجاوز اللغة أو الجنسية، ويُظهر أثر الهوية اليهودية بوصفها قلقًا حضاريًا دائمًا. كما استعرض البازعي عددًا من المفكرين والفنانين الذين يمثلون هذا المكوّن، ومن أبرزهم:

- باروخ سبينوزا: أول من فكك التوراة عقلانيًا، مؤسس النقد الديني، واضع حجر الأساس للفكر الحلولي الحديث.

- سيغموند فرويد: علماني متصالح مع هويته اليهودية، يرى أن اغترابه شكل أساسًا لنظرية التحليل النفسي.

- كارل ماركس: رغم إلحاده، دافع عن اليهود كأقلية، وبلور أطروحات عن حقوق المواطنة والانتماء.

- جاك ديريدا: مفكر التفكيك، ناقش التلمود، ووقّع أحيانًا باسم "حاخام".

- مارك شاغال، هاينريش هاينه، حنّا أرنت: نماذج في الفن والشعر والفكر السياسي، يُظهرون الطيف الواسع للمكوّن اليهودي في الحياة الثقافية الأوروبية.

مع صعود النازية، هاجر عشرات الآلاف من اليهود، خصوصًا النخب الفكرية، إلى الولايات المتحدة. ويصف البازعي هذه اللحظة بـ"هدية هتلر لأمريكا"، حيث تحوّلت الجامعات الأمريكية إلى حاضنة جديدة للمفكرين اليهود، وأسهموا في تشكيل الفلسفة، والنقد، والعلوم الاجتماعية، والإعلام. أسماء مثل أدورنو، فروم، هوركهايمر، وأينشتاين، أصبحت محورية في الجامعات الأمريكية، وارتبط حضورهم بما يُعرف لاحقًا بـ"المدرسة النقدية" و"النظرية الاجتماعية الغربية".

السمات الجوهرية للمكوّن اليهودي

في مقابلة مطوّلة، أشار البازعي إلى أن صورة العرب والمسلمين في الأدب الغربي ظلت مؤدلجة، نمطية، وتخضع لتحكم إعلامي. في المقابل، تمّت تنقية صورة اليهود في الإعلام الغربي، ما ساعد على تبلور وعي غربي أكثر تعاطفًا مع اليهود. وأكّد البازعي أن لحظة "الأندلس الرمزية" كانت أكثر لحظات التعايش الإنساني تعبيرًا عن اندماج اليهود، مقارنة بما واجهوه في الغرب.

في استطراد غني ضمن محاضرة "الإعجاب الملتبس"، استعرض البازعي شخصية إغناطيوس جولدتسيهر، المستشرق المجري اليهودي الذي درس في الأزهر. يمثل جولدتسيهر مثالًا على التقاء "الاضطهاد الأوروبي لليهود" مع "العدالة الرمزية للإسلام"، ما ولّد موقفًا أقرب إلى التعاطف العميق منه إلى التحامل. وحلل البازعي نماذج أخرى ليهود تعاطفوا مع الإسلام أو كتبوا عنه من موقع المقارنة، مثل محمد أسد، ليو شتراوس، وسوزان هشل، معتبرًا ذلك امتدادًا للمكوّن اليهودي في فهم الآخر.

حضور اليهود في المخيلة الغربية… وحضور العرب في غيابهم

بين "القابلية للاستعمار" و"الفاعلية الأقلوية"

رغم تباعد الموضوعين، ربط البازعي أحيانًا بين مفهوم "القابلية للاستعمار" عند مالك بن نبي، وبين قدرة الجماعات اليهودية على تجاوز وضعية الأقلية إلى إنتاج ثقافة سائدة. ففي حين كانت بعض الشعوب العربية تعاني "قابلية للاستعمار"، كانت الجماعات اليهودية تنتج "فاعلية ثقافية" داخل المجتمعات التي نبذتها، وهو ما يستدعي – بحسب البازعي – قراءة فلسفية معمقة لتجربة الاضطهاد باعتبارها محفزًا لا قيدًا.

خاتمة: درس في الفهم، لا في التبرير

لم يكن كتاب المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية ولا بودكاست "فنجان" المحطة الوحيدة التي خاض فيها الدكتور سعد البازعي هذا الملف الشائك. بل امتدت مقاربته للموضوع على امتداد لقاءات متعددة، توزعت بين محاضرات ثقافية وبرامج تلفزيونية، أكدت أن المكوّن اليهودي ظل ثابتًا تحليليًا في خطاب البازعي، ضمن اهتمامه الأوسع بتاريخ الأفكار والنقد الثقافي.كل هذه اللقاءات تؤكد أن اهتمام البازعي بالمكوّن اليهودي ليس مجرد كتاب منفصل، بل تيار تحليلي مستمر في مشروعه الفكري، يتقاطع فيه التاريخ بالفلسفة بالهوية. إن أطروحة دور اليهود في بناء الحضارة الغربية كما قدّمها سعد البازعي لا تنطلق من تطبيع ثقافي أو تمجيد، بل من محاولة تفكيك سردية الآخر وفهم كيف تحوّل شعور الأقلية إلى قوة إنتاج معرفي. ولعل رسالته الأعمق هي دعوته للعرب أن ينظروا إلى هذا المسار الطويل، لا بعين العداء ولا بعين الإعجاب، بل بعين الفهم النقدي الذي يعترف بالأثر، ويستوعب المغاير، ويسعى إلى صياغة فاعلية ثقافية عربية مماثلة، تنطلق من سؤال: "كيف نصنع فكرًا يخرج من القلق إلى التأثير؟"

١٧

لقاء بودكاست فنجان: علاقة اليهود بنشأة الحضارة الغربية، مع د. سعد البازعي.

ترتيب الحلقة من حيث عدد المشاهدات من بين ٢٥٦ حلقة قام بودكاست فنجان بإنتاجها.

ضمن لقاء في صالون سمو الحرف الثقافي في يناير ٢٠٢٤، أفرد الدكتور سعد البازعي حيزًا خاصًا للحديث عن الطبعة الثانية من كتابه المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية، مبينًا أنها ليست مجرد إعادة طباعة، بل إعادة قراءة وتوسيع لمشروعه الفكري حيث أدرج مفكرين لم يُتطرق لهم في الطبعة الأولى، كما قدّم قراءة أكثر نضجًا لفكرة أن شعور اليهود بالانتماء إلى أقلية مضطهدة كان دافعًا لتفوقهم الفكري والإبداعي. أبرز في هذه الطبعة خلافه مع الدكتور عبدالوهاب المسيري، وناقش الرؤيتين المتباينتين حول العلاقة بين الهوية والإنتاج الفكري.

نحن لا نعرف عنهم شيئًا، بينما هم يعرفون عنا كل شيء

نقطة الخلاف مع عبدالوهاب المسيري

يُعد الخلاف بين الدكتور سعد البازعي والمفكر عبدالوهاب المسيري من أبرز محاور النقاش في سياق الحديث عن أثر اليهود في الحضارة الغربية. فعلى الرغم من تأثر البازعي بأعمال المسيري ومشروعه الموسوعي، إلا أن موقفه النقدي منه كان حاسمًا في مسألة جوهرية: هل يمكن الحديث عن "مكوّن يهودي" في الفكر الغربي؟

سعد البازعي مع عبدالوهاب المسيري في رحلة برية (الثمامة، الرياض في أواسط الثمانينات)

كافكا بين العرب وثعالب اليهود

ضمن لقاء في "اثنينية البازعي" بتاريخ ٠١ يوليو ٢٠٢٥، قدّم الدكتور سعد البازعي محاضرة جديدة تمثل إضافة نوعية لأطروحته عن المكوّن اليهودي، من خلال قراءة أدبية معمّقة لقصة "ثعالب وعرب" لفرانز كافكا. افتتح البازعي المحاضرة بالإشارة إلى أنه تعمّد إدراج "اليهود" في عنوان المحاضرة رغم أن القصة لا تذكرهم صراحة، مبرّرًا ذلك بكون التأويلات النقدية الحديثة، ومنها أعمال جوديث بتلر، تقرأ الثعالب كرمز لليهود المحافظين الذين مارسوا ضغوطًا على كافكا في نهاية حياته للالتحاق بالمشروع الصهيوني. استعرض البازعي سرد القصة بدقة، مبيّنًا كيف أن الثعالب تطلب من الراوي الأوروبي القادم من الشمال أن يخلّصها من "العرب"، من خلال مقص صدئ يمثل وسيلة قتل رمزية.

ويُقابل هذا الطلب بتدخّل شخصية "العربي" الذي يحمي الراوي ويمنع الجريمة، فيتحول المشهد إلى صراع رمزي بين اليهود كأقلية متوترة تحمل حقدًا عتيقًا، والعرب كطرف مُدان لكنه أيضًا مُقاوِم. فسّر البازعي الراوي الأوروبي بوصفه إما المخلّص الموعود في اللاهوت اليهودي أو الاستعمار الغربي الذي وظّفه اليهود تاريخيًا لتحقيق أهدافهم القومية. وأشار إلى التوازي التاريخي العجيب بين زمن كتابة القصة (١٩١٧) وصدور وعد بلفور، ما يجعل النص أشبه بـ"نبوءة أدبية" تفضح القلق الصهيوني المبكر ورغبته في استخدام الآخر لتحقيق مشروعه. المحاضرة تمثل إضافة لافتة في مشروع البازعي عن "المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية"، إذ تربط الأدب بالتاريخ، وتوظّف قراءة كافكا بوصفه أعقد الأصوات اليهودية في القرن العشرين، وأكثرها نقدًا للجماعة من الداخل.

يرى المسيري أن المفكرين اليهود مثل فرويد وماركس وديريدا ليسوا يهودًا فكريًا، بل نتاج بيئة أوروبية علمانية، وأن نسب أفكارهم إلى اليهودية يُعد اختزالًا وخطأً منهجيًا. أما البازعي، فيخالف هذا الرأي، ويرى أن ثمة رابطًا هوياتيًا وجماليًا وأخلاقيًا مشتركًا بين هؤلاء، حتى لو لم يكونوا متدينين. فالشعور بالأقلية، والوعي بالاضطهاد، والتوتر بين الانتماء والاندماج، كلها عناصر تُسهم في تكوين ما يسميه "المكوّن اليهودي"، لا بوصفه طابعًا دينيًا، بل كطاقة ثقافية كامنة. ويضيف أن الإسهام اليهودي في الغرب ليس مسألة أصول أو عقائد، بل "موقع حضاري" تحوّل من الهامش إلى التأثير، ويجب فهمه من هذا المنطلق.

٤,٣

مليون مشاهدة حققته حلقة علاقة اليهود بنشأة الحضارة الغربية، حتى تاريخ هذا التقرير.

يتناول سعد البازعي الاستشراق بوصفه مجال معرفي مركّب، أنتج معرفةً كبرى عن العالم الإسلامي، لكنه وقع أيضًا في حبائل السياسة والاستعمار. يرى أن أهم ما يجب فعله اليوم ليس رفض الاستشراق، بل تفكيكه، وتمييز ما هو إنتاج علمي حقيقي، عن ما هو توظيف أيديولوجي واستعماري. وقد لخّص هذا الموقف في ورقته الموسعة بعنوان "غربة الاستشراق" التي ألقاها في المؤتمر الدولي للإستشراق في الدوحة بتاريخ 13 مايو 2025 ، طرح في هذا الورقة فكرة لافتة وهي أن الاستشراق اليوم مهم للعرب أكثر مما هو مهم للغرب. يرى البازعي أن الاستشراق في صورته الكلاسيكية كان جزءًا من إنتاج علمي رفيع، ساهم في حفظ المخطوطات، وترجمة النصوص، وتحقيق كتب التراث الإسلامي. لكنه يشير إلى أن هذا الجهد ظل دائمًا هامشيًا في الوعي الأوروبي، ولم يُدمج فعليًا في السرديات الفلسفية الكبرى. كما يرى أن مفكرون مثل هايدغر وهوسرل، تجاهلوا تمامًا أثر الفلسفة الإسلامية، رغم ما فيها من تجليات عقلانية باكرة. ولذلك يعتبر البازعي أن الاستشراق "مغترب"؛ مهم للعرب والمهتمين بالإسلام، لكنه ليس جزءًا أصيلًا من سردية الغرب عن نفسه.

الاستشراق

برنامج "كتاب ومنعطف": نحو خرائط جديدة لفهم الاستشراق

في سلسلة حلقات ثريّة من برنامجه التلفزيوني "كتاب ومنعطف" في موسمه الثاني الذي بدأ في يناير 2025، أعاد الدكتور سعد البازعي فتح ملف الاستشراق من زوايا متعددة، باحثًا في المدارس المختلفة، وسياقاتها التاريخية، وتمثّلاتها الفكرية. لم يكتف البازعي بإعادة تقديم الأدبيات المعروفة، بل تجاوز ذلك إلى تحليل الأطر المعرفية والسوسيولوجية التي أنتجت الخطاب الاستشراقي، عبر قراءة نقدية وتاريخية متأنية.

في الحلقة الأولى، ناقش حركة الاستشراق من خلال دائرة المعارف الإسلامية، منتقدًا بعض التحيزات البنيوية في هذا المشروع المرجعي، ومُبرزًا التوتر الدائم بين الجهد الأكاديمي والتمثيل الثقافي. أما في الحلقة الثانية، فقد فتح ملف الاستشراق الإسباني، مبيّنًا فرادته الناتجة عن الذاكرة الأندلسية، وكيف أن سقوط الأندلس ظلّ يؤثر في صورة العرب في الثقافة الإسبانية حتى اليوم.

امتدت الحلقات لاحقًا إلى مدارس استشراقية متنوعة: الروسية ذات البعد الاستكشافي والديني، والبريطانية المرتبطة بوضوح بالمشروع الاستعماري، والفرنسية التي تميّزت بالتأسيس المؤسسي واللغوي، ثم الإيطالية التي شكّلت جسرًا جغرافيًا وثقافيًا بين الشرق والغرب. كما تناول البازعي الاستشراق الألماني، مشيرًا إلى افتتان الألمان بالأدب والفكر العربي، قبل أن يختم بسبر خصوصية الاستشراق الأمريكي، الذي لم يُبنَ فقط على خلفية استعمارية، بل انطلق من محاولات "فهم الذات" الأمريكية من خلال الآخر العربي والمسلم، كما تجلّى في تجربة جيفرسون ورفاقه.

قدّم البازعي في هذا البرنامج خريطة بانورامية للاستشراق، قاربت بين البعد المعرفي والتاريخي والسياسي، وأعادت طرح السؤال المركزي: هل كان الاستشراق حقًا علمًا عن الآخر؟ أم خطابًا لتثبيت الهيمنة؟ الإجابة لدى البازعي ليست أحادية، بل متعددة، تُحتّم علينا اليوم إعادة قراءة الاستشراق كمرآة معقدة للعلاقة بين الشرق والغرب، لا تزال مكسورة… لكنها قابلة للتأمل.

يُعدّ البازعي من أوائل من استخدموا مصطلح "الاستشراق الأدبي"، في أطروحة الدكتوراه التي تناولت تمثلات العرب والمسلمين في الأدب الغربي. يشير إلى أن كتبًا مثل ألف ليلة وليلة، تحوّلت في المخيلة الأوروبية إلى أدب "غرائبي"، بعيد عن قيمته الفعلية. ويرى أن الغرب صنع من "ألف ليلة" أدبًا كبيرًا، بينما احتقره النقد العربي الكلاسيكي بوصفه أدبًا وضيعًا. وهذا يكشف التباين في التلقي، وكيف تُصنع القيمة الأدبية أحيانًا من خلال عدسة الآخر.

يرصد البازعي في محاضرته عن الجزيرة العربية في المخيلة الغربية، نماذج شعرية وأدبية تصوّر العربي أو البدوي بطريقة رومانسية أو رمزية مثل جون ميلتون الذي شبّه عبير الجنة بعطر اليمن. كذلك وردزورث الذي رسم بدويًا يحمل حجرًا وصدفة، يتحدث العربية في حلم شعري غامض. أما جيمس جويس فقد دمّر الصورة الرومانسية عن الشرق من خلال مشهد مخيب في قصته القصيرة "Araby". ويؤكد البازعي أن هذه الصور هي تذبذب بين السحر والخيبة، بين التقديس والتشويه، وهو ما يجعل الاستشراق الأدبي مرآةً معقّدة للذات الغربية.

يميّز الدكتور البازعي بشكل دقيق بين تيارين في الاستشراق، الأول هو الاستشراق العلمي الذي قدم دراسات صادقة عن الإسلام، اللغة، الفقه، التاريخ عبر مستشرقين مثل جولدتسيهر، نولدكه، سلفستر دو ساسي. والتيار الثاني هو الاستشراق السياسي الذي أتى بأدوات للهيمنة والتحكم في الآخر الشرقي عبر تقارير استخباراتية، وخطاب استعماري. وهذا التمييز يظهر جليًا في محاضرته عن "الإعجاب الملتبس"، حين تناول نموذج المستشرق المجري إغناطيوس جولدتسيهر، الذي درس في الأزهر وأبدى إعجابًا حقيقيًا بالإسلام العقلي، رغم تعرّضه للرفض في بلده بسبب يهوديته. أطروحة "الإعجاب الملتبس" من أكثر محاور البازعي عمقًا، وتتلخص في أن بعض المستشرقين أحبّوا الإسلام بصدق، لكن ضمن حدود عقلانية لا إيمانية. ضرب مثالاً لجولدتسيهر، الذي رأى في الإسلام صورةً عن معاناة اليهود أنفسهم كأقلية دينية. وأيضاً مثل هاينريش هاينه الذي كتب شعرًا عن الأندلس الإسلامية، ليمرّر من خلاله قلقه اليهودي في أوروبا المسيحية. هذا "الإعجاب" إذًا لم يكن بالضرورة مدحًا، بل نوع من الإسقاط العاطفي والتماهي مع دينٍ عانى من الإقصاء مثلهم.

في إحدى حلقات برنامجه "كتاب ومنعطف"، خصص الدكتور سعد البازعي نقاشًا معمقًا لمشروع "علم الاستغراب" الذي أطلقه المفكر المصري حسن حنفي في كتابه الشهير الصادر عام 1991، مستضيفًا الباحث البحريني الدكتور حسن مدن. يضع البازعي هذا المشروع في سياق محاولات المفكرين العرب لاستعادة زمام المعرفة من قبضة الاستشراق، لا عبر ردود فعل انفعالية، بل بتأسيس علم موازٍ يدرس الغرب من منظور شرقي، ليكون "الاستغراب" مقابلاً معرفيًا لـ"الاستشراق".

يُقدّم البازعي المشروع بوصفه طموحًا فكريًا جادًا لتحويل العرب من موقع "المدروس" إلى موقع "الدارس"، لكنه لا يغفل التحديات المفاهيمية والمنهجية التي تعترض هذا التأسيس. فبالرغم من أن حنفي أراد علماً، إلا أن البازعي وضيفه يلفتان إلى أن المشروع ما يزال في طور "المقدمة"، بل قد يظل كذلك لأجيال قادمة كما أقرّ حنفي نفسه. ويؤكدان أن الطابع الإيديولوجي الغالب عليه، والرغبة في "شيطنة" الغرب أحيانًا، قد تعيق تحوله إلى علم صارم، تمامًا كما أُخذ على إدوارد سعيد في تعميمه النقدي للاستشراق.

وفي نقد أكثر عمقًا، يشير البازعي إلى الغياب شبه التام للمؤسسات الأكاديمية في العالم العربي التي تدرس الغرب كمجال معرفي مستقل، مقارنةً بالتراكم المؤسساتي الاستشراقي في الغرب. فحتى المبتعثون العرب – كما يلاحظ – لا يسهمون في بناء معرفة بالغرب، بل يعززون معرفة الغرب بالعرب، في مفارقة تكشف عن خلل بنيوي في الأولويات الأكاديمية العربية. غير أن قراءة البازعي لا تقف عند حدود التقييم النقدي لمشروع حنفي، بل تتجاوزها إلى إعادة تموضعه ضمن خريطة معرفية أوسع. ففي دعوة مبكرة إلى ما يمكن تسميته "الاستغراب المقارن"، يتساءل عن غياب دراسات عربية منهجية للثقافات الشرقية غير الغربية، كالصين والهند واليابان، مقترحًا أن الانفتاح شرقًا لا يقل ضرورة عن الخروج من المركزية الغربية. ويعزز رؤيته بالإشارة إلى نماذج تاريخية مثل البيروني، الذي درس الديانة والثقافة الهندية بعمق واحترام.

كما يثمّن البازعي لحنفي نقده للسردية التاريخية الأوروبية التي تم إسقاطها على التاريخ العربي، خصوصًا من خلال تصنيفه "الوسطوي" الذي أفقد الحضارة الإسلامية مكانتها بوصفها مركزًا حضاريًا مهيمنًا في زمنها. ويرى في مشروع حنفي – رغم ما قد يُؤخذ عليه – محاولة تأسيسية لوعي عربي نقدي مستقل، يقرأ الغرب بوصفه بنية متناقضة، لا كقدوة أو أيقونة فكرية، بل كمجال معرفي ينبغي تفكيكه بمفاهيم نابعة من الداخل العربي. وفي ختام الحلقة، يؤكد البازعي أن تجاوز المركزية الغربية لا يعني القطيعة مع الغرب، بل فهمه من الداخل، شأنه شأن أي ثقافة كونية، ضمن رؤية أكثر شمولًا للثقافة الإنسانية. وهي مقاربة تجمع بين النزعة النقدية والوعي التاريخي، وتعيد طرح سؤال العلاقة مع الغرب لا كقدرٍ مفروض، بل كموضوع للمعرفة والتحليل والتفكيك.

الاستشراق العلمي والاستشراق السياسي

الاستشراق الأدبي

علم الاستغراب: قراءة البازعي لمشروع حسن حنفي

خاتمة: الاستشراق كمرآة مزدوجة

ينتقد البازعي الموقف العربي الذي تعامل مع الاستشراق إما بعين العداء الكامل أو الإعجاب الساذج. ويطالب بمقاربة ثالثة تقرّ بجهود المستشرقين العلمية، وتنتقد تحاملاتهم وتحزّبهم الإمبريالي، وتؤسس لرؤية "ما بعد استشراقية" تكتب الذات من الداخل. ويشبّه هذه الرؤية بما فعله مالك بن نبي في نقده لـ "القابلية للاستعمار"، أو إدوارد سعيد في كتابه التأسيسي "الاستشراق"، بل يضيف أن سعيد نفسه لم يتعامل كثيرًا مع الاستشراق الألماني أو المجري، ما يُبقي الباب مفتوحًا لتوسيع الدرس.

في فكر سعد البازعي، لا يعود الاستشراق مجرد حقل دراسي، بل مرآة عاكسة لتطوّر الغرب في نظرته إلى الآخر. وهو في جوهره درس في السلطة والمعرفة، وفي هشاشة المركز حين يتأمل الهامش. أما العرب، فإنهم أمام فرصة حقيقية: لا فقط لفهم الاستشراق، بل لتفكيك منطلقاته، وتحرير أنفسهم من صور نمطية ظلوا أسرى لها، سواء كانت مُنتَجة في الغرب أو منسوخة في الشرق.

الاستشراق، كما أراه، لم يعد مشروعًا غربيًا فقط… بل هو مهمة نقدية عربية لم تكتمل بعد

في تقاطعاته المستمرة بين قضايا الاستشراق والترجمة، يفتح الدكتور سعد البازعي نافذةً تأملية لقراءة الدور التاريخي الذي لعبته الترجمة بوصفها الأداة الأولى التي مكّنت الغرب من دراسة الشرق، ثم تمثيله. من خلال قراءته لترجمات المستشرقين للنصوص الإسلامية، خاصة القرآن الكريم منذ القرن الثاني عشر، يكشف البازعي كيف تجاوزت الترجمة حدود النقل، لتتحول إلى وسيلة قولبة وتشويه، غالبًا ما كانت تكتب "الآخر الإسلامي" انطلاقًا من تصورات استعمارية. وفي هذا السياق، يبرز مشروعه الشخصي في مقاومة هذا الإرث عبر ما يسميه: "مقاومة الترجمة بالترجمة".

الترجمة

في حلقة بودكاست شمس بتاريخ 06 ديسمبر 2024، نكتشف سعد البازعي لا كمثقفٍ ناقد فحسب، بل كمشروع ترجمي متكامل. يبدأ رحلته باكرًا بدراسة الأدب الإنجليزي، لا نفورًا من الأدب العربي، بل طموحًا إلى خدمته من منظور مغاير. الترجمة هنا ليست مجرّد تقنية لغوية، بل فعل حضاري، وجسر متوتر بين الذات والآخر.

يروي البازعي كيف تحوّلت الترجمة لديه من وسيلة للتعلّم إلى أداة للمساءلة، ومن قناة للاقتباس إلى منصة للنقد. يشير إلى قراءاته الأولى لشيكسبير، وكيف عاد منها إلى طه حسين والعقاد، هذه المرة كمثقف مسلح بالنظريات الحديثة، لا كطالب ينشد الشرح. بهذا تتشكل المثاقفة كحوار دائم، لا يخلو من الإعجاب ولا من الارتياب.

في قلب هذا الخطاب، يقدّم البازعي رؤية مزدوجة للترجمة: فهي إن أُهملت صارت بابًا للاستلاب، وإن أُتقِنت أصبحت سبيلًا للتحرر. ولهذا لا يرى الترجمة فعلاً محايدًا، بل مشبعًا بالسياسة والاقتصاد، بالسلطة والرمزية.

في محاضرته الموسومة بـ "قلق الترجمة" بتاريخ 22 يناير 2025 يعيد البازعي تعريف الترجمة بوصفها فعلًا قلقًا، محاطًا بالتردد، مليئًا بالمفارقات. يسأل: "كيف نترجم مفهومًا لا وجود له في لغتنا؟ كيف ننقل دلالة ثقافية لا مقابل لها في بيئتنا؟"

يشير إلى معجم وثّق أكثر من 400 مفهوم أوروبي يصعب ترجمتها حرفيًا. يضرب أمثلة حساسة مثل ترجمة "القرآن"، و"Bible"، بل حتى مفاهيم بسيطة مثل "الصيف" تتغير إيحاءاتها من ثقافة لأخرى، كما في سونيت شكسبير.

يقدّم حالات متعددة توضح كيف استُخدمت الترجمة كأداة سياسية؛ من التلاعب باتفاقيات استعمارية في نيوزيلندا، إلى تحوير توماس هوبز لترجمة يونانية تخدم أطروحته السياسية. ويؤكد أن الترجمة الحرفية خيانة للمعنى، والخيال وحده لا يكفي. “الخيانة النبيلة” هي الحل: ترجمة تُصرّح بانحرافها، وتبرره هوامشيًا.

كما يبدي حذرًا من المبالغة في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الترجمة، إذ يفتقر للفهم السياقي والثقافي، ويعجز عن التقاط الرموز الشعرية والمعاني الضمنية.

في مشروعه الترجمي المتميّز، قدّم الدكتور سعد البازعي للقارئ العربي عددًا من الأعمال العالمية التي تتقاطع مع اهتماماته النقدية والفكرية، مستندًا إلى رؤية ثقافية موسّعة، جعلت من كل ترجمة فعلاً تواصليًا بين الحضارات، لا مجرد نقل لغوي. فيما يلي أبرز الكتب التي ترجمها، ونبذة عن كل منها، ودوره كمترجم:

في محاضرته "معابر القراءة بين النقد والترجمة"، يذهب البازعي إلى الجذر النظري: الترجمة ليست لاحقة على النقد، بل هي شكل من أشكاله. "كل ترجمة هي قراءة نقدية"، يقول، "وكل قراءة هي عبور إلى نص آخر بلغة أخرى."

يُحلّل قصيدة شكسبير الشهيرة كمثال على ضرورة الوعي الثقافي، ويقارن بين ترجمات رباعيات الخيّام، مبرزًا الفرق بين "الذوق الغنائي" و"الوفاء للنص". يتعمق في قضية "اختفاء المترجم"، ويطالب برد الاعتبار له كمؤلف مشارك، لا مجرد وسيط.

كما يناقش دور الترجمة في الرواية، عبر تحليل ترجمات "الشيخ والبحر"، و"سيدات القمر"، و"الحرب والسلام"، مبرزًا كيف أن الخيارات الترجمية هي قرارات نقدية بالأساس. بل يذهب إلى أن الترجمة تحدث حتى داخل اللغة الواحدة، كما في حالة الشعر الشعبي، الذي يحتاج إلى "تعريب داخلي" قبل نقله للعالم.

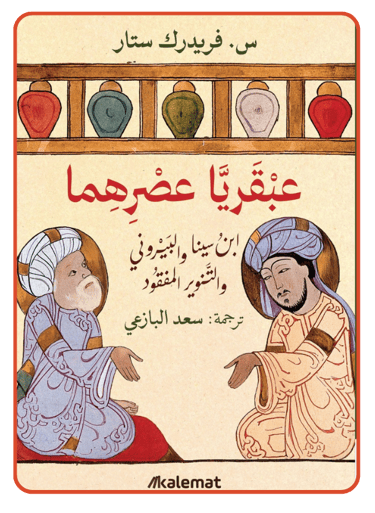

يركز الكتاب على الحقبة الذهبية لآسيا الوسطى من خلال سيرة اثنين من أعظم المفكرين المسلمين: ابن سينا والبيروني. ترجمة البازعي هنا تحفر في جدل الحضارة، حيث يعيد تقديم إسهامات المسلمين في الطب والفلسفة والعلوم، بوصفها لحظة تنوير منسية في السرد الغربي. وقد عالج الترجمة بأسلوب يراعي الحس التاريخي والبعد الفلسفي.

قلق الترجمة

الترجمة المقارنة: مدخل إلى النص

في محاضرته الختامية للموسم السادس من الملتقى الثقافي في مايو ٢٠١٩، قدّم الدكتور سعد البازعي ورقة فكرية بعنوان "الترجمة المقارنة: مدخل إلى النص"، مثّلت خلاصة تأملاته حول العلاقة المركّبة بين الترجمة والأدب المقارن، انطلاقًا من إيمانه بأن الترجمة ليست فعلًا تقنيًا أو لغويًا فحسب، بل نشاطًا نقديًا وتحليليًا يتقاطع مع بنى الثقافة، والتلقي، والهوية.

يطرح البازعي أن مقارنة الترجمات المتعددة للنص الواحد تمثل أداة فعالة لفهم أعمق للنصوص، ليس بهدف التحقق من الدقة فقط، بل لاستكشاف أبعاد نصية وجمالية قد لا تنكشف إلا من خلال هذا الاشتباك المقارِن. يشير إلى أن الترجمة نفسها هي عمل مقارني بامتياز، إذ يقارن المترجم بين لغتين، وثقافتين، وغالبًا بين ترجمات سابقة ونصه الجديد. لكن المقاربة التي يدعو إليها البازعي تتجاوز هذا البعد الفني نحو تذوق نقدي متجدد للنصوص، يبرز الفروقات الأسلوبية والثقافية الكامنة في كل محاولة ترجمة.

استعرض البازعي نماذج تطبيقية متنوّعة. بدأ برواية "الشيخ والبحر" لهمنغواي، مقارنًا بين ترجمة منير البعلبكي وترجمة أخرى معاصرة، مبرزًا الفروق الدلالية والإيحائية، خصوصًا في اختيارات لغوية مثل "أبويّ الغلام" ذات الحمولة القرآنية. كما تناول مثالًا فنيًا من قصيدة "سونيت 18" لشكسبير، متتبعًا ثلاث ترجمات عربية لها: ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، محمد عناني، ومترجمة عربية أخرى، كاشفًا عن الاختلافات في الضمائر، والإيقاع، والرمزية، خاصةً في ظل الجدل المعروف حول جنس المخاطَب في القصيدة الأصلية.

ومن الشعر الإنجليزي إلى الشعر العربي، حلّل البازعي الترجمة الإنجليزية لقصيدة "يطير الحمام" لمحمود درويش، منتقدًا بشكل واضح الترجمة التي قلبت خاتمة القصيدة من "يطير الحمام" إلى "يحطّ الحمام"، ما شوّه الثيمة الإيقاعية والدلالية الأصلية، وحرَف البناء الرمزي للنص.

كما أشار إلى تجربة الشاعر الفرنسي إيف بونفوا، الذي رأى استحالة ترجمة الشعر حرفيًا، ودعا إلى كتابة نص جديد على النص الأصلي، وهو ما جسّده في ترجمته لقصيدة "الإبحار إلى بيزنطة" لييتس، حين ترجم العنوان إلى "بيزنطة، الحلم الآخر" بدلًا من الصيغة المباشرة، ما مثّل "إعادة تأويل إبداعي" لا ترجمة حرفية.

في ختام المحاضرة، ناقش البازعي تحديات ترجمة المصطلحات العلمية والثقافية، مستشهدًا بتجربته مع ميجان الرويلي في "دليل الناقد الأدبي". وأكّد أن الترجمة المقارنة لا تقتصر على الشعر أو الأدب، بل تمتد إلى النصوص الدينية والفلسفية، حيث يصبح المترجم في موقع تأويلي حساس، يحتاج فيه إلى وعي ثقافي عميق وتقدير للمسافة بين المرجعيات الحضارية.

رفض البازعي تصنيف الترجمة على أنها "خيانة"، مفضلًا وصفها بأنها "نصٌ جديد على نص"، مقاربة نسبية لما لا يمكن استنساخه. ودعا إلى تعليم الطلاب والطالبات الترجمة عبر ورش تطبيقية، تتجاوز التلقين الأكاديمي نحو النقد والمقارنة، لأن الترجمة، كما يرى، ليست نشاطًا لغويًا فحسب، بل هوية ثقافية واستراتيجية تأويل.

المترجم ناقد بالضرورة

ترجمات الدكتور سعد البازعي

في هذا العمل، يسلّط بول أوستر الضوء على ظاهرة العنف المرتبط بحيازة الأسلحة في المجتمع الأمريكي، كاشفًا عن الجذور التاريخية والنفسية والسياسية لهذه الأزمة. ترجم سعد البازعي الكتاب بلغة نقدية واضحة، تنقل قلق المؤلف وخوفه على مستقبل بلد يتعايش فيه التنوع العرقي مع موروث دموي من الحروب والتمييز. تميزت الترجمة بدقّتها وحرصها على الحفاظ على نبرة التأمل والاحتجاج الأخلاقي التي تميّز بها نص أوستر، مما جعل النسخة العربية وثيقة ثقافية في فهم البنية العنيفة للمجتمع الأمريكي المعاصر.

عمل سردي معقّد يجمع بين الفلسفة والأدب، ترجم البازعي رواية بومغارتنر بروح الناقد الذي يدرك أهمية كل تفصيلة لغوية وثقافية. في مقدمة الترجمة، يكشف عن التحديات العميقة التي واجهها، من الأسماء ذات الحمولات الثقافية، إلى بنية السرد الشعري. يُبرز البازعي الرواية كعمل مليء بالأسى والبحث عن المعنى، ويقدّمه للقارئ العربي مع شروح وهوامش تدعم استيعاب الخلفيات الثقافية للشخصيات والمواقف.

في هذا الكتاب، ينقل البازعي بالاشتراك مع بثينة الابراهيم أطروحة عالم الاجتماع زيغمونت باومان حول ما يسميه بـ"الحداثة السائلة"، حيث تتآكل الثوابت الأخلاقية تحت وطأة النزعة الاستهلاكية المعولمة. الترجمة هنا ليست فقط نقلًا لخطاب نظري معقّد، بل محاولة لإعادة بناء مفاهيمه في سياق عربي معاصر، وقد ساهم البازعي في توطين المصطلحات السوسيولوجية وتحويلها إلى أدوات تحليلية مفهومة للقارئ العربي.

يتناول هذا الكتاب إشكالية العولمة الثقافية ومقاومتها من داخل الثقافات الإفريقية. تعامل البازعي مع هذا النص المليء بالشحنات الأيديولوجية بلغة دقيقة، حافظ فيها على نبض الكاتب ومواقفه الراديكالية ضد الإمبريالية الثقافية، مؤكدًا على فكرة “الجدل الحضاري” كبديل للهيمنة الغربية.

عمل توثيقي مهم يستعرض الحضور الإسلامي في الأمريكيتين منذ ما قبل كولومبوس. الترجمة هنا تتسم بروح استقصائية، حيث لم يكتفِ البازعي بالنقل، بل أرفق الترجمة برؤية شارحة لدوافع المؤلف وتحوّله الديني، وسياق النص داخل التاريخ الأمريكي. يُعدّ هذا الكتاب مساهمة في كشف التاريخ المهمّش وتفكيك الروايات السائدة عن الهوية الأمريكية.

في ضوء هذا الامتداد الفكري المتشعب، تتجاوز الترجمة عند سعد البازعي كونها أداة تواصل بين اللغات، لتغدو أفقًا فلسفيًا ونقديًا يُعيد طرح الأسئلة الكبرى: من يترجم من؟ بأي منظور؟ وبأي سلطة؟ لقد نجح البازعي في تحويل الترجمة إلى فعل مقاومة واعٍ، ورافعة للمساءلة الثقافية، لا مجرد جسر للعبور. تنبع أهمية مشروعه في أنه لا يتعامل مع الترجمة كحقل منفصل، بل يدمجها ضمن بنية نقدية أوسع، تستدعي الاستشراق، وتفكك التمثيلات، وتُعيد النظر في حدود الذات والآخر.

ترجمة البازعي ليست تقنية بل رؤية، وليست حيادية بل متوترة ومشبعة بالسؤال. وهي، في هذا السياق، دعوة مفتوحة للانتباه: أن كل ترجمة تنطوي على تأويل، وكل تأويل هو فعل موقف، وأن الترجمة الجيدة لا تنقل النص فحسب، بل تحرّره من عزلة اللغة، وتعيد كتابته في ضوء ما نحتاجه نحن لا ما أراده الآخر فقط. من خلال هذا التصور، يمكن فهم الترجمة كما يراها البازعي: ليست نشاطًا تابعًا، بل صانعًا للمعنى والهوية. إنها مساحة اختبار مستمرة بين الأمانة والخيال، بين الحرفية والحرية، بين القول والمعنى. وهي، في النهاية، فعل ثقافي بامتياز، لا يكتمل إلا حين يقف المترجم ناقدًا ومبدعًا في آنٍ معًا.

خاتمة الفصل: الترجمة كفعل تأويلي ومقاومة ثقافية

رغم أن الترجمة كانت – ولا تزال – القناة الأبرز التي تمر عبرها المثاقفة، إلا أن المثاقفة عند سعد البازعي تتجاوز كونها مجرد فعل لغوي أو ممارسة نقل، لتصبح منظورًا ثقافيًا شاملًا يتقاطع مع مفاهيم الهوية، والسلطة، والهيمنة، والانفتاح، واللغة، وتشكيل الذات. ولهذا قررنا في هذا التقرير فصل المثاقفة عن الترجمة، لا بوصفها قطيعة، بل باعتبارها توسعة وإضاءة أعمق على أفقٍ متشعّب ومركّب في مشروع البازعي. المثاقفة عنده ليست مجرد نتاج للترجمة، بل هي مساحة فكرية مستقلة، تتداخل مع الترجمة، لكنها تتجاوزها إلى مساءلة البنى الثقافية الكبرى التي تشكّل وعي الأنا وصورة الآخر.

المثاقفة

في لقاء بودكاست "تناص" بتاريخ 31 يناير 2022، تناول الدكتور سعد البازعي مفهوم هجرة المفاهيم بوصفه أحد المحاور الجوهرية في مشروعه النقدي والفكري، موضحًا أن المفاهيم لا تنتقل بين الثقافات كمجرد كلمات أو مصطلحات جامدة، بل بوصفها "كبسولات معرفية" غنية بالمعاني والدلالات والسياقات التاريخية والفلسفية والسياسية، وأن هذه الكبسولات حين تُستورد إلى الثقافة العربية تُستهلك غالبًا بطريقة غير واعية، فتُستخدم دون إدراك لجذورها أو تحولاتها أو ملاءمتها للسياق المحلي.

يضرب البازعي مثالًا على ذلك بمفهوم "الديمقراطية" الذي نشأ في أثينا القديمة، وتطوّر لاحقًا في أوروبا عبر مراحل متعددة، ما جعله يحمل دلالات مركبة تختلف عن معانيه الأولى، ويستحيل نقله إلى ثقافات أخرى دون تفكيكٍ واعٍ لتاريخه ومعانيه. وينبّه إلى أن ما يحدث في السياق العربي غالبًا هو استهلاك لمفاهيم قادمة من الغرب كما تُستهلك البضائع المعلّبة في الأسواق، دون النظر في حاجتنا الحقيقية لها، أو فهم آثارها البنيوية على الوعي والسلوك.

ومن هذا المنطلق، يرى البازعي أن الانشغال بالمفاهيم جزء من مشروع ثقافي يتطلب تفكيك آليات انتقالها واستعمالها، وهو ما سعى إلى تحقيقه في كتابه "هجرة المفاهيم". ويعترف أن اهتمامه بهذا الحقل تأثر بمقالة إدوارد سعيد "انتقال النظرية"، والتي ناقشت الكيفية التي تنتقل بها النظريات النقدية الغربية إلى العالم العربي، مشبّهًا ذلك بحركة مرورية من طرف واحد لا تسير في الاتجاهين. كما أشار إلى كتب أثّرت في تشكّل هذا الوعي، مثل "في العنف" لهانا أرندت، و"مفهوم الأزمة" لإدغار موران، و"الكلمات والأشياء" لميشيل فوكو الذي أعلن صراحة تبرّؤه من حقل "تاريخ الأفكار"، مطالبًا بتجاوزه إلى تحليل أبستيمولوجي يُعنى بالبنى المعرفية العميقة.

يضيف البازعي أن المفاهيم لا تأتي منفصلة عن اللغة، بل أن حضور المفردات الأجنبية في اللغة اليومية — كما في كلمة "أوكي" أو "بوليفارد" — قد يُفضي إلى تآكل اللغة الأم، وإضعاف الهُوية الثقافية، إذا لم يكن استعمالها نابعًا من حاجة معرفية حقيقية. ويشدّد على ضرورة التفريق بين المفاهيم التي لا مقابل لها في العربية فيُستحسن تعريبها، وتلك التي لها بدائل راسخة في اللغة والثقافة، محذرًا من الاستسلام للنماذج الأجنبية بوصفها مقياسًا للتطور أو الحداثة.

كما ناقش مفهوم "النسوية" بوصفه نموذجًا حيًّا لهجرة المفاهيم، مشيرًا إلى أن استقباله في العالم العربي كان انتقائيًا؛ إذ استُقبلت منه الجوانب المتعلقة بحقوق المرأة باعتبارها احتياجات محلية ملحّة، بينما رُفضت أو أُغفلت الجوانب الأيديولوجية المتطرفة كالتمركز الأنثوي والمجتمع الأمومي. كل هذه الرؤى تصبّ، بحسب البازعي، في دعوة إلى بناء وعي نقدي متزن إزاء حركة المفاهيم العابرة للثقافات، يُمكّن المثقف العربي من التفاعل معها دون انبهار أو قطيعة، بل بفهم واعٍ ومسؤول يعيد توطينها بما يخدم أسئلتنا وسياقاتنا واحتياجاتنا المعرفية.

في محاضرته "أحادية وجهة المثاقفة العربية"، بتاريخ 30 ديسمبر 2020، يستعرض البازعي جذور المثاقفة كفعل إنساني تفاعلي، ويُبيّن كيف تحوّلت في السياق العربي الحديث إلى حالة أحادية المنفذ، مقتصرة على العلاقة بالغرب، مع تغييب شبه تام لبقية الثقافات الكبرى كالهند، الصين، اليابان، وأفريقيا.

هذا الاختزال في التفاعل يؤدي – بحسب البازعي – إلى خلل في الوعي الثقافي، حيث تُستقبل المفاهيم والنظريات الجاهزة من الغرب بوصفها النموذج الوحيد، دون مساءلة أو ملاءمة. وتظهر الآثار المباشرة لذلك في ميادين الأدب والنقد، حين تُفرَض مفاهيم مثل "الرواية" أو "الملحمة" أو "الحداثة" على السياق العربي كما هي، دون تفكير في الخصوصية.

ويرى البازعي أن هذا الانغلاق الاختياري ناتج عن أزمة في تصور الذات، وخوف مَرَضي من الانفتاح المتعدد، إذ يتم الترحيب بالتقنيات الغربية ورفض التأثيرات اللغوية أو الفكرية. ولهذا يدعو إلى إستراتيجية ثقافية تقوم على الانفتاح النقدي الواعي، لا على الانبهار ولا على التحصّن.

تُظهر العلاقة بين كتاب "هجرة المفاهيم: قراءات في تحولات الثقافة" للدكتور سعد البازعي، وبين حديثه عنه في بودكاست "تناص"، تكاملاً غنيًا بين النص المكتوب والصوت الشفهي، حيث لا تكتفي المقابلة بشرح ما ورد في الكتاب، بل تكشف البُعد الشخصي والذهني العميق الذي سبق الكتابة وصاحبها وتجاوزها. ففي حين يُقدّم الكتاب مشروعًا نقديًا منهجيًا يرصد حركة المفاهيم بين اللغات والثقافات، ويحلل حضورها في الفكر العربي ضمن فصول دقيقة ومنظمة، جاءت المقابلة لتعيد إنتاج هذا المشروع بصوت المؤلف ذاته، موضحًا السياقات النفسية والثقافية التي دفعته إلى التأليف، ومستعرضًا الدوافع، والمرجعيات، والتحديات التي رافقت صياغة الكتاب.

يعتبر البازعي الترجمة القناة الرئيسية للمثاقفة، لكنها – كما يوضح – ليست قناة محايدة. ففي كل عملية ترجمة يكمن مشروع ثقافي: إما للهيمنة، كما في ترجمات المستشرقين، أو للتحرير، كما في مشروعه هو، الذي يسعى إلى بناء ذائقة عربية معاصرة تتفاعل بندّية مع الآخر.

في بودكاست شمس، وصف المثاقفة بأنها "خط توتر" بين الذات والآخر، لا يمكن حسمه بسهولة. ولهذا يرفض المثاقفة السطحية التي تستهلك المعرفة الغربية كما تُستهلك البضائع، ويسعى إلى تأسيس مثاقفة تُبنى على وعي مزدوج: فهم الذات وفهم الآخر.

ويرى أن المترجم ليس ناقلًا، بل مفكّرًا، وعليه أن يختار، ويُعلّق، ويوجّه، ويقدّم النص بطريقة تخدم الوعي لا تعزز التبعية. من هنا تأتي أهمية الهوامش والمقدمات التي يُصرّ عليها البازعي، والتي تُعيد توطين النص الأجنبي في سياقه العربي دون أن تنفي جذوره.

أحادية وجهة المثاقفة: أزمة الانفتاح الأحادي

المثاقفة والترجمة: خط التوتر

هجرة المفاهيم

في فكر سعد البازعي، المثاقفة ليست فعل ترف ثقافي، ولا انفتاحًا عشوائيًا، بل مشروع وعي شامل. وعي يُنتج الذات في ضوء الآخر، ويقرأ الآخر من موقع الذات. ولهذا فهو يرفض المركزية الغربية، دون أن يقع في مركزية معاكسة. يدعو إلى الاعتزاز بالثقافة العربية، دون انغلاق، وإلى الانفتاح، دون ذوبان. المثاقفة بهذا المعنى هي جسر نقدي، لا طريقًا باتجاه واحد، وهي مشروع لم يُنجز بعد، لكنه يظل ضروريًا، إذا أردنا أن نكون طرفًا فاعلًا في هذا العالم لا مجرد مستقبل دائم.

جدل العولمة: وجهة نظر أفريقية

في محاضرة مطوّلة بعنوان "جدل العولمة: وجهة نظر أفريقية" بتاريخ 29 نوفمبر 2014، استعرض الدكتور سعد البازعي أطروحاته حول العولمة والمثاقفة من خلال تقديمه لترجمته لكتاب المفكر الكيني نغوغي واثيونغو الصادر ضمن مشروع "كلمة". يبرز البازعي هذا الكتاب بوصفه نموذجًا أفريقيًا ناقدًا للعولمة، مؤسسًا لرؤية مغايرة تنطلق من الهامش لا المركز، ومن ثقافات العالم الثالث لا من مركزية الغرب.

ناقش البازعي مفهوم "العولمة الجدلية" (Globalectics) الذي صاغه واثيونغو بدمج كلمتي global وdialectics، والمستوحى من الجدلية الهيغلية، ليعبّر عن تناقضات العولمة وعلاقاتها المركبة بالثقافات المقهورة. ركّز في حديثه على قضايا المثاقفة المفروضة بالقوة، وعلى مركزية اللغة في مشروع الهيمنة، مستعرضًا تجربة واثيونغو في الدعوة لإلغاء قسم اللغة الإنجليزية لصالح الأدب المحلي، وانتقاده العنيف لاستمرار الثقافة الاستعمارية بعد رحيل الاستعمار السياسي.

وتوقّف البازعي مطولًا عند الصراع بين الثقافة الشفاهية والكتابية، بوصفه صراعًا مثاقفيًا بامتياز، مشيرًا إلى تهميش الغرب للثقافات الشفاهية، مع أن الفلسفة اليونانية – التي يتغنّى بها الغرب – بدأت شفاهية وكانت تنظر للكتابة نظرة دونية. كما استعرض تجربة "المسرح الفقير" لدى واثيونغو بوصفه نموذجًا لإبداع الهامش من رحم الفقر والافتقار، موضحًا أن هذه النظرية ليست فقط مسرحية، بل تمثّل حالة مثاقفة مقاومة في بيئة مستضعفة.

وانتقد البازعي استعلاء هيجل وماركس على الثقافات الأفريقية، مؤكدًا أن نقد ما بعد الاستعمار كما مارسه واثيونغو وفانون وإدوارد سعيد وهومي بابا، يمثل فعل مثاقفة مضادًّا، ويكشف تواطؤ العولمة مع قوى الاستعمار الرمزي والثقافي. ختم البازعي المحاضرة بدعوة صريحة لتعزيز جسور المثاقفة بين العرب وأفريقيا، منتقدًا ضعف الترجمة والتواصل الحضاري بين الثقافتين، ومعتبرًا أن الوعي النقدي بالعولمة لا يكتمل إلا بانفتاح العرب على الثقافات غير الغربية، لا سيما تلك التي تشاركهم الهموم نفسها.

خاتمة: المثاقفة بوصفها مشروع وعي

في واحدة من أكثر حواراته صفاءً وهدوءًا، قدّم الدكتور سعد البازعي في برنامج حديث الثقافة بتاريخ 21 ديسمبر 2023 رؤيته للثقافة بوصفها مجالًا للتفاعل الواعي، لا للتلقّي العفوي، وللتمييز النقدي لا للانبهار. فالثقافة في نظره ليست مجرد تكديس للمعارف أو استهلاك للمفاهيم الجاهزة، بل هي موقف معرفي يتطلّب وعيًا بالسياقات، وحرصًا على ألا تتحوّل أدوات التفكير إلى عبء على التفكير ذاته. يتعامل البازعي مع العلاقة بالثقافات الأخرى بوصفها واقعًا لا يمكن تجاهله، لكنه واقع يتطلّب إدراكًا عميقًا لفروق البيئات واللغات والتجارب. ولذلك، فهو لا يرفض التأثر، بل يرفض التماهي. ولا يعارض الترجمة، بل ينبّه إلى أثمانها المعرفية وتحولاتها الدلالية. الثقافة في مشروعه لا تنفصل عن اللغة، ولا تنفك عن الجغرافيا والعقيدة والتاريخ، لكنها أيضًا ليست أسيرة لها. إنها في منطقة بين، منطقة الوعي بالتشابه دون إنكار الاختلاف، والسعي للفهم دون الوقوع في محو الذات.

الثقافة

يشكّل المشروع الثقافي للدكتور سعد البازعي أحد أبرز المسارات الفكرية التي سعت إلى تفكيك علاقة العرب بالآخر، وتحديد موقع الثقافة العربية في زمن العولمة والتحوّلات المتسارعة. فقد جاءت كتبه امتدادًا لحوار طويل مع قضايا الهوية، المثاقفة، الترجمة، السلطة، والوعي النقدي، وهي حوارات لا تنفصل عن سياق عالمي شديد التعقيد. يضع البازعي لبنات مشروعه في كتاب "شرفات للرؤية: العولمة والهوية والتفاعل الثقافي" (٢٠٠٥)، منبهًا إلى ضرورة التخلص من أوهام الهوية النقية، ومقترحًا رؤية واقعية لمفهوم العالمية تنأى عن الاستلاب دون أن تنغلق. يناقش أثر الغرب في تشكيل الوعي الثقافي العربي، ويواجه التصورات المثالية حول النقاء الثقافي بخطاب يعترف بتشابك الهويات وعبور الثقافات.

تبرز ندوة "اللغة والهوية الثقافية" التي نظمها مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بتاريخ 12 مايو 2025 بالتعاون مع جمعية الأدب المهنية، واستضافت الدكتور سعد البازعي، بوصفها لحظة تأمل معمقة في مفهوم الهوية من منظور لغوي وثقافي. في هذه الندوة، يوضح البازعي أن الهوية الثقافية ليست معطًى بسيطًا يمكن اختزاله، بل هي تركيب معقّد من اللغة، والعادات، والمأكل، والملبس، والموروث الشعبي، والتاريخ، والجغرافيا، وهي تخص الجميع لا النخب وحدها. وتأتي اللغة، بحسبه، بوصفها المكوّن الأهم للهوية: ليست فقط وسيلة تواصل بل مستودعًا للذاكرة ومفتاحًا لفهم الذات والبيئة والماضي. يحذّر البازعي من أن أخطر التهديدات التي تواجه الهويات تبدأ بتفتت اللغة أو تآكلها، مستعرضًا تجارب لغات انقرضت أو همشت، ويشير إلى أن حتى اللغات الكبرى، كالإنجليزية، ليست بمنأى عن التحدي. في المقابل، يرى أن الترجمة يمكن أن تكون جسرًا للتواصل لا وسيلة طمس، بشرط ألا تحل محل اللغة الأم. كما يناقش أثر التعدد العرقي والثقافي داخل المجتمعات، معتبرًا أنه حين تكون الهوية المركزية قوية، فإن التعدد يثريها بدل أن يهددها، مستشهدًا بتجربة الحضارة الإسلامية في تعريب غير العرب ودمجهم ثقافيًا. ويتناول البازعي أثر العولمة و"سيولة الحداثة"، مستعرضًا كيف تقاوم المجتمعات الذوبان الثقافي من خلال اللغة والسياسات الثقافية، وينبّه إلى خطورة التراجع الأكاديمي لأقسام اللغة العربية في الجامعات، والتوسع في التدريس بالإنجليزية، وهو ما يراه انقطاعًا خطيرًا عن الموروث الثقافي. ويختم برؤية متزنة حول الحداثة، معتبرًا أنها ضرورية، لكن بشرط ألّا تُشوّه الهوية أو تقطع الصلة بالتراث، فالتحديث الحقيقي، في رأيه، هو ذاك الذي يُبقي اللغة حيّة ومتطورة، دون أن يُفقدها جذورها.

ثم يوسّع هذا الطرح في "الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف" (٢٠٠٨)، حيث يتعمق في مشكلة الترجمة، وهجرة المفاهيم، وتمثيلات الآخر، كاشفًا عن المأزق البنيوي الذي يجعل المثقف العربي أقرب إلى "الشارح" منه إلى المنتج. يناقش إشكالية استيراد النظريات النقدية دون مراعاة لشروطها الثقافية، ويضرب أمثلة على تعثّر "النقد المترجم" في الوصول إلى العمق بسبب غياب السياق الأصلي للنصوص.

لا تُقاس حيوية الثقافة عند الدكتور سعد البازعي بما تُنتجه فقط، بل بما تكشفه من توتراتها الداخلية، من اختناقاتها، ومن قدرتها على مساءلة نفسها. في محاضرته "التأزم الحضاري: نحو علم الأزمة"، التي ألقاها في المنتدى الثقافي الجزائري، ينقل البازعي الحديث عن الثقافة من فضاء الإنجاز إلى فضاء الوعي، ويعيد تعريف "الأزمة" بوصفها لحظة ثقافية بامتياز، لا مجرد عرضٍ طارئ في جسد المجتمع. يذهب البازعي إلى أن الأزمات، كما عرفتها الحضارات المتعاقبة، ليست محض إخفاقات أو انتكاسات، بل لحظات تعرية، يُجبر فيها الفكر على إعادة النظر في مسلّماته. ومن هنا، يقترح تأسيس مبحث جديد يسميه "علم الأزمة"، مستندًا إلى أعمال إدغار موران، زيجمونت باومان، هوسرل، شپنغلر، بول فاليري، وعبدالوهاب المسيري. وهو مبحث لا يقتصر على إدارة الأزمات، كما هو شائع في الخطاب السياسي أو الأمني، بل يُعنى بتفكيك المفهوم ذاته، وبناء معرفة نظرية حول ماهية التأزم، كيف يحدث؟ وما الذي يكشفه عن الإنسان والثقافة؟ إن الأزمة عند البازعي ليست فقط لحظة غموض، بل لحظة إمكان. فهي لا تعني دائمًا الكارثة، بل قد تكون - كما في الفهم اليوناني القديم - لحظة تشخيص، لحظة تقاطع بين الاحتمالات، لحظة انفتاح. ومن هنا تصبح "الأزمة" في ذاتها ظاهرة ثقافية تستحق الدراسة، لا بوصفها مشكلة تبحث عن حل، بل كمجال لإنتاج معرفة، وتفكير جديد. هذا التصور يجد صداه في مقولة موران الشهيرة التي استشهد بها البازعي: "ينبغي مواصلة عملية التأزيم ووضع مفهوم الأزمة نفسه في أزمة." وهو قول يلخص كيف أن الفكر حين يواجه أزمته، لا ينهار، بل يتجدد. في رؤيته هذه، لا يفصل البازعي بين تأزم الحضارة الغربية وتأزمنا نحن، بل يرى في كثير من أزماتنا انعكاسًا لأزماتها، بحكم التأثر العميق والمتبادل بين الثقافات. فالثقافة ليست جزيرة معزولة، بل هي في صميمها شبكة تفاعلات تتقاطع فيها التجربة المحلية مع الكونية، ويظهر فيها التأزم كعرض إنساني مشترك، لا كعارض محلي طارئ. بهذا الطرح، ينقل البازعي النقاش حول الثقافة من مستوى التوصيف إلى مستوى التحليل المفهومي، مؤسسًا لفهم أكثر عمقًا لعلاقتنا بما نمر به، وما نعيشه من تحولات. فالثقافة، حين تكون صادقة، لا تهرب من أزماتها، بل تسميها، وتضعها موضع التفكير.

اللغة والهوية الثقافية: بين الذاكرة والتحدي

التأزم بوصفه لحظة ثقافية

مشروع البازعي الثقافي

في رؤيته للعلاقة بين المثقف والسلطة، لا يذهب الدكتور سعد البازعي إلى التقسيم التقليدي الذي يحصر المثقف بين خانتين: مع السلطة أو ضدها. بل يفتح المجال لتصوّر ثالث أكثر تعقيدًا، هو "منطقة المابين" التي يرى أنها المساحة الحقيقية التي يتحرك فيها أغلب المثقفين، حيث تتقاطع الاستقلالية الفكرية مع ضغوط الانتماء للمؤسسة الأكاديمية أو الاجتماعية أو السياسية. في محاضراته تطرق كثيراً لمفهوم "المفكر والرقيب، المثقف والرقيب" سواء في المتلقى الثقافي أو منتدى الثلاثاء في القطيف أو حتى في مقابلاته التلفزيونية. يوضح البازعي أن المثقف ليس كائنًا حرًا طليقًا بالكامل، فحتى أكثر المفكرين "المتمردين" محكومون بمنظومات معرفية، وبشروط الاعتراف الاجتماعي، وبسياقات مؤسساتية تموّل وجودهم أو تحاصرهم. الرقابة ليست فقط قرارًا فوقيًا، بل سلطة متجذّرة في أعماق الثقافة ذاتها. ومن خلال استدعاء أمثلة من ابن المقفع إلى ابن رشد، ومن الفارابي إلى فرح أنطون، يبيّن البازعي كيف مارس المثقف لعبة مراوغة مع السلطة، قائلًا ما لا يمكن قوله من خلال الأقنعة: الحيوان، المجنون، الفيلسوف الإغريقي، أو المفردة الرمزية. وفي زمن الرقابة الرقمية، لم تنتهِ تلك المواربات، بل تحوّلت إلى "رقابة الجماهير" و"أرشفة التغريدات" و"النبذ الاجتماعي"، مما يجعل المثقف أكثر حاجةً اليوم إلى وعي مضاعف، لا بالسلطة السياسية وحدها، بل بالسلطات الثقافية التي تسكن داخل النصوص وخارجها. المثقف إذًا، عند البازعي، ليس حاملًا للحقيقة المجردة، بل فاعل ضمن شبكة علاقات وشروط وتوترات، يحاول عبرها قول "بعض" الحقيقة، لا كلها، وبالطريقة التي تسمح له بالبقاء حيًا، ومؤثرًا. هذه المراوغة ليست جبنًا، بل ضرورة معرفية وأخلاقية للبقاء والتأثير. فالمثقف الحقيقي لا يصرخ دائمًا، بل أحيانًا يهمس، أو يلتف، أو يوهم، لكنه لا يتوقف عن المحاولة.

تكوين المثقف الخليجي: من خالد الفرج إلى المثقف المعاصر

في محاضرته بعنوان "تكوين المثقف الخليجي"، التي ألقاها بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٣ في وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية بالمركز العربي للبحوث ودراسة السياسات، تناول الدكتور سعد البازعي سيرة الشاعر والمثقف الخليجي الراحل خالد الفرج كنموذج للمثقف الخليجي. لقد عكس الفرج في مسيرته الثقافية والإبداعية التزامًا وطنيًا وقوميًا، حيث تنقل بين مختلف دول الخليج، وأدى دورًا محوريًا في نشر الثقافة والوعي الاجتماعي والسياسي في المنطقة. فُتحت أمامه مجالات متعددة للتأثير، بدءًا من تأسيسه للمطبعة العربية في مومباي، وصولًا إلى حمل هموم المنطقة ضد الاستعمار البريطاني، ودفاعه عن قضايا الأمة العربية، مثل فلسطين. كما كان الفرج رائدًا في الأدب الخليجي، محاولًا كتابة القصص القصيرة، ودمج الشعر والنثر في أعماله الأدبية. وقد جسد الفرج في شخصيته المثقف الخليجي الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، معبرًا عن الوحدة الثقافية والاجتماعية والسياسية للمنطقة الخليجية. في المقابل، قدم الدكتور البازعي مقارنة بين المثقف الخليجي في فترة الفرج والمثقف الخليجي في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن اليوم، ومع وجود دول ذات سيادة ومؤسسات ثقافية راسخة، أصبحت الهويات الوطنية والإقليمية الخليجية أكثر تشابكًا، مما يخلق تحديات جديدة للمثقف الخليجي المعاصر.

المثقف والرقيب

في "مواجهات ثقافية: مقالات في الثقافة والأدب" (٢٠١٤)، يبتعد البازعي عن الأسلوب التنظيري ليدخل عبر مقالاته إلى حالات واقعية من التفاعل الثقافي. يختار عن عمد مفردة "المواجهات" لا "المقارنات"، مشددًا على أن التلاقح الثقافي لا يخلو من توترات وصدامات. يناقش من خلال المقالات قضايا مثل صورة الشرق في الأدب الغربي، وقلق الهوية، وهموم الترجمة، وتقاطعات التنوير العربي مع التجربة اليهودية.

أما في "مواجهات السلطة: قلق الهيمنة عبر الثقافات" (٢٠١٨ - ٢٠٢٣)، فيعيد قراءة العلاقة بين النص والسلطة في ضوء تجارب متعددة من الشرق والغرب، متتبعًا استراتيجيات الكتّاب في مقاومة الهيمنة، عبر المواربة، والمجاز، والتورية. يرى أن الثقافة ليست معزولة عن السلطة، بل إنها غالبًا ما تُنتج في ظلها، وأن فهم المثقف يبدأ من تحليل هذا التوتر الخفي بين الرغبة في الحرية والخوف من الردع.

ينتقل البازعي بعد ذلك إلى فضاء أكثر تأملًا في "سؤال المعنى في الأماكن والفنون" (٢٠٢١)، حيث تتداخل اليوميات الجمالية مع النظرة الفلسفية إلى الفن والسفر. يكتب عن المدن بوصفها نصوصًا، وعن الموسيقى والفنون التشكيلية والسينما كمفاتيح لفهم الذات والعالم. هذا الكتاب أقرب إلى "تجربة قارئ رحّالة" منه إلى التنظير، لكنه لا يخلو من بصماته النقدية المتأنية.

في خضم الجائحة العالمية، أصدر "الثقافة في زمن الجائحة" (٢٠٢٢)، وهو كتاب يترجم فيه مجموعة من المقالات العالمية التي تناولت تأثير الجائحة على الثقافة والفنون. يتيح هذا الكتاب للقارئ العربي نافذة نادرة على مشهد عالمي حيّ من التفكير، بعيدًا عن التنميط الأكاديمي، موثقًا كيف قاومت الثقافة العزلة، وكيف أعادت الجائحة ترتيب أولويات الإنسان المعاصر.

وأخيرًا، في "أزمات الثقافة" (٢٠٢٤)، يواصل البازعي تقليب الأسئلة الجوهرية التي لطالما شغلته: من نحن؟ وما حدود ثقافتنا؟ وما جدوى المثقف في عصر التشتت الرقمي؟ يناقش تحولات المثقف العربي، إشكالات التعليم، علاقة الفكر بالسلطة، وسؤال القارئ الغائب. في هذا الكتاب، تتكثف خلاصات مشروعه الثقافي بأسره، كأنما هو إعادة تأمل لما سبق، ولكن من شرفة أكثر اتساعًا وتأملًا.

الثقافة بين الفرد والمؤسسة

طرح الدكتور سعد البازعي في لقاءات مختلفة سواء في برنامج روافد أو سؤال مباشر رؤية متوازنة لدور الفرد والمؤسسة في الحياة الثقافية، فيؤكد أن الفعل الثقافي لا يُختزل في اجتهادات الأفراد ولا في سياسات المؤسسات وحدها، بل في التفاعل الحيوي بينهما. فالفرد ـ بمبادرته ووعيه ـ هو الشرارة التي تحرّك المياه الراكدة، لكنه لا يستطيع وحده أن يؤسس لحراك مستدام دون احتضان مؤسساتي. في المقابل، لا يمكن للمؤسسة أن تنجح إن اعتمدت على الآليات فقط وأغفلت الدور الخلّاق للمثقفين. ويرى البازعي أن أحد أسباب تعثّر العمل الثقافي في مراحل سابقة يعود إلى هذه الثنائية المختلّة؛ حين كانت المؤسسات تعتمد كليًا على كفاءة فرد أو اثنين، فتنشط حين يزدهرون، وتخبو حين يغيبون. أما اليوم، فالمطلوب هو بنية تحتية تستوعب الطاقات الفردية، وتعيد توجيهها ضمن برامج واضحة ورؤى ممتدة. هكذا يتحول الإبداع من مبادرة معزولة إلى مشروع يتكامل فيه الجهد الشخصي مع التوجه المؤسسي، ويتحوّل المثقف من "صوت حر" فقط إلى "فاعل مؤثر" داخل منظومة أوسع.

خاتمة: الثقافة كأفق مفتوح للتفكير

في ختام هذا الفصل، يتجلّى أمامنا مشروع ثقافي بالغ التركيب، يقوده الدكتور سعد البازعي برؤية عقلانية عميقة، ترفض التصنيفات القاطعة والشعارات الجاهزة، وتعمل على تفكيك العلاقات المتشابكة بين الثقافة والهوية، بين الفرد والمؤسسة، وبين المثقف والسلطة. لا يطرح البازعي الثقافة بوصفها إنتاجًا معرفيًا فقط، بل بوصفها ممارسة أخلاقية ووعيًا نقديًا واشتباكًا دائمًا مع الأسئلة الكبرى: من نحن؟ كيف نكون؟ وبأي لغة نتحدث عن أنفسنا؟ تتسع الثقافة في خطاب البازعي لتشمل اللغة، والسياسة، والهوية، والمكان، والآخر، والتاريخ، دون أن تذوب في أيٍ منها. فهي فعل توازن دائم، يقاوم الاستلاب دون أن ينغلق، ويسعى للفهم دون أن يُفقد الذات حضورها. وهو ما يظهر جليًا في تأملاته حول الترجمة والمثاقفة، وفي تحليلاته العميقة لمسألة التأزم الحضاري، إذ لا يرضى بالبقاء في حدود التوصيف، بل يطمح لتأسيس "علم الأزمة" بوصفه مجالًا ثقافيًا جديدًا يعيد التفكير في منابت التحول، لا في أعراضه فقط. وفي كتاباته المتنوعة من شرفات للرؤية إلى أزمات الثقافة، نقرأ تطور هذه الرؤية المتأنية، التي تتخذ من "الاختلاف" لا "التماثل" نقطة انطلاق، ومن التفاعل لا الاستقطاب طريقًا للفهم. في كل مرحلة، يعود البازعي إلى أسئلة الثقافة من زاوية جديدة، مرة عبر اللغة، ومرة عبر المكان، ومرة عبر أزمة المثقف، لكنه لا يفقد البوصلة أبدًا: الثقافة يجب أن تُفكّر بنفسها، وأن تُعرّف نفسها، لا بما يقوله الآخرون، بل بما تكشفه من إمكانات، وتتحمّله من أعباء. وفي النهاية، فإن مشروع سعد البازعي الثقافي لا يمكن اختزاله في مقالات أو كتب أو محاضرات، لأنه مشروع مفتوح، متحوّل، يتجدّد مع كل أزمة، ويعيد طرح الأسئلة بدل أن يكتفي بالأجوبة. مشروع يرى في الثقافة أداة للتحرر، لا للزينة، وساحة للنقد، لا للمباهاة. مشروع يطلب من القارئ أن يكون شريكًا في التفكير، لا مستهلكًا للمعرفة. ولهذا، تظل الثقافة ـ عند البازعي ـ شرفًا للرؤية، لا جدارًا للهوية.

تحتل الفلسفة موقعًا مركزيًا في خطاب الدكتور سعد البازعي، لا باعتبارها تخصصًا أكاديميًا مجردًا، بل بوصفها ممارسة عقلية مستمرة لفهم الذات والعالم، وتفكيك المسلّمات، وتوسيع أفق التفكير. الفلسفة عند البازعي ليست ترفًا ذهنيًا بل شرطًا حضاريًا، إنها الأداة التي يتوسل بها الإنسان للقبض على المعنى وسط ضجيج العالم، ومقاومة الانغلاق والدوغمائية. من هنا، فإن اهتمامه بالفلسفة ليس طارئًا أو ثانويًا، بل متجذر في مشروعه الفكري والنقدي، كما يظهر في مؤلفاته، ومحاضراته، ولقاءاته، وتفاعلاته التعليمية.

الفلسفة

يُعد كتاب قلق المعرفة (2010) للدكتور سعد البازعي رحلة تأملية عميقة في جدلية القلق والإبداع، حيث ينطلق المؤلف من القلق بوصفه قوة دافعة لاختبار المعرفة، لا باعتباره اضطرابًا نفسيًا، بل محركًا وجوديًا للتفكير الحر والانفتاح الثقافي. يجمع الكتاب بين دراسات ومقالات كتبها البازعي في فترات متفرقة، ثم أعاد تأملها وتوليفها ضمن رؤية واحدة تنسج بينها خيطًا ناظمًا هو "القلق" بمعناه المعرفي والثقافي.

يرى البازعي أن المعرفة الحقيقية لا تولد من الاطمئنان، بل من التوتر مع الموروث، ومن التفاعل النقدي مع الأسئلة الكبرى في الهوية، والدين، والأدب، والفن، والانتماء، والتاريخ، والمثاقفة. ولهذا يقدّم القلق بوصفه شرطًا معرفيًا لا يمكن تجاوزه، ويستعرض تمثلاته عبر قراءات لمفكرين مثل عبدالوهاب المسيري، محمد عابد الجابري، إدوارد سعيد، إضافة إلى مفاهيم مثل قلق التنوير، وقلق الغياب، والقلق اليهودي.

الكتاب لا يطمح إلى تقديم إجابات، بل إلى إثارة الأسئلة، وهو بذلك يتناغم مع طبيعته المفتوحة ككتاب يتجاوز التصنيف بين النقد والفكر، بين المقالة والدراسة، ليكون في نهاية المطاف نصًا تأمليًا عالي الحساسية تجاه معضلات الثقافة المعاصرة.

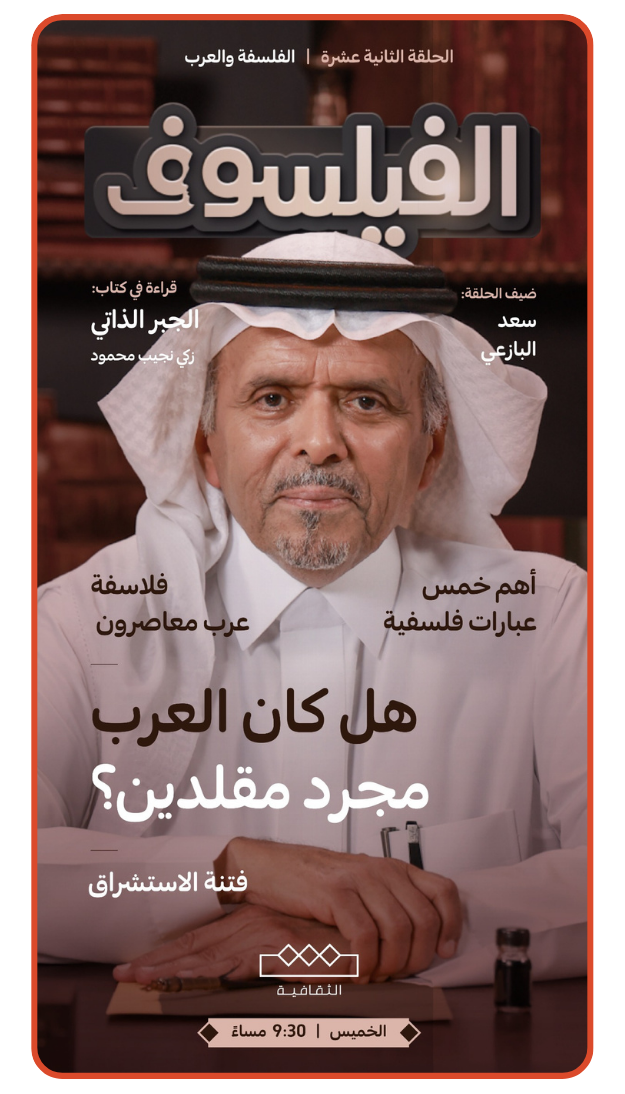

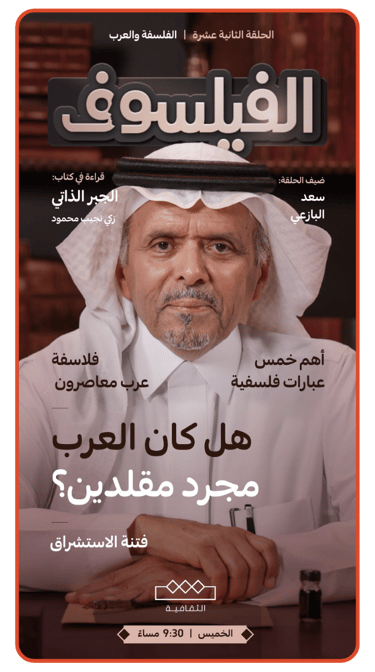

في حواره مع شايع الوقيان في برنامج "الفيلسوف" (21 نوفمبر 2024)، قدّم الدكتور سعد البازعي رؤية متماسكة حول سؤال الفلسفة في السياق العربي، مستهلًا الحوار بتفنيد المزاعم الاستشراقية التي ادعت غياب العقل الفلسفي العربي، مستشهدًا بأقوال أرنست رينان التي رأى فيها تجنّيًا أيديولوجيًا سقط علميًا وأخلاقيًا. أكد البازعي أن العرب، قديمًا وحديثًا، أنجزوا أعمالًا فلسفية لا تقل عمقًا عن مثيلاتها الغربية، ضاربًا أمثلة بعبد الرحمن بدوي، وزكي نجيب محمود، وطه عبد الرحمن.

لكن الأهم من ذلك، هو ربط البازعي بين الفلسفة وسؤال الهوية، حيث استعاد لحظة دخوله قسم اللغة الإنجليزية، وتساؤله: لماذا أدرس أدبًا أجنبيًا؟ ومن أنا إزاءه؟ هذا السؤال، كما أوضح، تطور لاحقًا في دراسته للدكتوراه حول "تصورات الغرب للعرب والمسلمين"، ثم نضج تحت تأثير كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيد، الذي منحه الإطار المفاهيمي للتفكير بهذه الإشكالية. ينتقل الحوار ليبيّن أن البازعي يرى في قلق الهوية محفّزًا على التفلسف، لا عائقًا له، معتبرًا أن الفلسفة لا تنبت إلا في التوتر بين الأنا والآخر، بين الموروث والتجديد. كما ناقش العلاقة بين الأدب والفلسفة، مؤكدًا على أن تطور العلوم الإنسانية أزال الحدود التقليدية، وأن الناقد لا يمكنه أن يمارس النقد دون أدوات فلسفية.

وتجلّت رؤية البازعي الفلسفية أيضًا في قراءته لكتاب "الجبر الذاتي" لزكي نجيب محمود، والذي رأى فيه دفاعًا أنيقًا عن حرية الإرادة، من خلال مفهوم "الانتباه القصدي"، وهو مفهوم يقطع علاقة الحتمية بين الدوافع والسلوك، ويجعل من الإنسان فاعلًا حرًّا لا آلة بيولوجية. وفي حديثه عن كتابه "قلق المعرفة"، أقرّ البازعي بتماهيه مع القلق كحالة وجودية، موضحًا أن هذا القلق ليس مرضًا، بل حافزًا على الفهم والبحث والتجديد، ووسيلة لمقاومة الاستقرار الزائف. واختتم اللقاء بتأكيده على أن تعدد المناهج والاتجاهات في قراءته النقدية هو نتاج لهذا القلق البنّاء، لا تذبذب أو انتقائية.

يُعد كتاب هموم العقل (2016) خلاصة فكرية تأملية للدكتور سعد البازعي، يجمع فيه مجموعة من مقالاته ومحاضراته التي تتقاطع حول أسئلة العقل النقدي والهموم الفكرية المعاصرة، في بوتقة واحدة متجانسة. يتوزع الكتاب على ثمانية محاور، تتناول قضايا متعددة مثل تراجع الإنسانيات في الجامعات، تحديات الدراسات البينية، نقد الحضارة الغربية من خلال فكر إدغار موران، تحديد من يستحق صفة "المفكر"، وتحليل حوارات فلسفية بين أسماء كبرى كجيجيك وباديو.

كما يتطرق البازعي إلى قضايا إثنية وثقافية شائكة، مثل اختراع العدو، والعدالة في الديمقراطية، والعنصرية، ماركس واليهود، ويختم بقسمين حول الترجمة والحرية في الأدب ما بعد الكولونيالي. يكشف الكتاب عن عقل ناقد يرفض التسليم بالجاهز، ويدعو باستمرار إلى مساءلة المفاهيم، وفهم الغرب من الداخل لا من سطح الصور النمطية.

في محاضرة ألقاها عام 2021 ضمن سلسلة ثقافية، طرح الدكتور سعد البازعي سؤالًا مركزيًا: "هل يمكن تعليم الفلسفة؟"، وهو سؤال يستبطن توترًا قديمًا بين الفلسفة كتجربة ذاتية والتفلسف كمهارة قابلة للتدريس. أجاب البازعي بأن تعليم الفلسفة ممكن إذا ما فهمنا الفلسفة لا كخزانة مفاهيم بل كطريقة في التفكير، وأن الهدف ليس إنتاج فلاسفة، بل مواطنين قادرين على النقد، والتفكير الحر، واستيعاب الاختلاف. استعرض البازعي المجالات الأساسية للفلسفة (الأنطولوجيا، الإبستمولوجيا، الأخلاق)، وركّز على أن تدريس الفلسفة لا يجب أن يكون تقليديًا أو تجريديًا، بل تفاعليًا وسياقيًا. وأشاد بمبادرة وزارة التعليم السعودية لإدخال "التفكير الناقد" في المناهج، معتبرًا إياها خطوة أولى نحو تعليم الفلسفة بشكل عملي، لكنها ما زالت في طورها التجريبي.

كما تطرق إلى إشكاليات المجتمع العربي مع الفلسفة، مشيرًا إلى الخلط الشائع بين الفلسفة والإلحاد، واعتبر أن مقاومة الفلسفة في العالم العربي ليست دينية بقدر ما هي ثقافية وناتجة عن هيمنة الرؤية الأداتية للتعليم. وقدم مقترحات لمحتويات يمكن تدريسها في مادة الفلسفة تتدرج من الحكايات والأسئلة في المراحل المبكرة إلى المفاهيم والنصوص في المرحلة الجامعية. واختتم محاضرته بجملة مكثفة: "تعليم الفلسفة ليس ترفًا، بل ضرورة حضارية"، مؤكدًا أن المجتمعات التي تريد أن تربي إنسانًا حرًّا ومسؤولًا لا يمكن أن تغفل عن الفلسفة.

هل العرب قادرين على التفلسف؟

هل يمكن تعليم الفلسفة؟

في محاضرته التي ألقاها بتاريخ 24 سبتمبر 2019 بعنوان "الرواية والفلسفة"، قدّم الدكتور البازعي قراءة معمقة للتداخل بين الرواية بوصفها سردًا فنيًا، والفلسفة بوصفها تأملًا نقديًا. بدأ من تأكيد أن العلاقة بينهما قديمة، تعود إلى محاورات أفلاطون، وحكايات نيتشه، وتأملات كيركجارد. فالفلسفة لم تكن يومًا حكرًا على الجملة المجردة، بل استخدمت الحكاية للتعبير عن أفكارها، والعكس صحيح.

عرض البازعي نماذج من الرواية العالمية والعربية التي تتجلى فيها الفلسفة، محذرًا من أن حضور الفكر في الرواية يجب ألا يتحول إلى وعظ خطابي. وميّز بين الحضور المباشر للفلسفة عبر الشخصيات، والحضور الضمني المتجسد في البنية والرمز.

سلط الضوء على أعمال مثل "موت صغير" لمحمد حسن علوان، التي يرى فيها صدامًا بين العقل الصارم لابن رشد والكشف الصوفي لابن عربي، و"مسرى الغرانيق" لأميمة الخميس، حيث تمثّل شخصية مزيد الحنفي المفكر المضطهد. كما استعرض تجربة محمد الأشعري، وانتقد ميلان كونديرا للفلسفة كخطاب، مفضلًا الرواية بوصفها تجربة للأسئلة.

يختتم البازعي المحاضرة بجملة استعاريّة مأخوذة من إحدى الروايات: "الفلسفة طائر خجول..."، ليؤكد أن السرد يمنح الفكر أجنحة للتعبير دون أن يقيده.

المنهج والنظرية: جدل المفاهيم وتاريخ العقل

في محاضرة موسعة بعنوان "المنهج والنظرية بين الفلسفة والنقد" (يونيو 2024)، تناول الدكتور البازعي العلاقة المعقدة بين مفهومي "النظرية" و"المنهج"، معتبرًا أن الخلط بينهما من أبرز إشكالات البحث في العلوم الإنسانية. بدأ المحاضرة بتأكيد أن المصطلحات ليست محايدة، وأن فهمنا لها متحيز ثقافيًا وتاريخيًا.

استعرض البازعي الجذور الفلسفية لفكرة المنهج، بدءًا من أرسطو ومرورًا بابن سينا، الذي اقترح لاحقًا في "منطق المشرقيين" تصورًا مختلفًا عن المنطق الأرسطي. كما توقف عند ديكارت، مؤسس المنهج الحديث، الذي سعى إلى تأسيس المعرفة على الشك والوضوح والصرامة، لكنه تجاهل – كما يرى البازعي – تعقيد الظواهر الإنسانية.

ثم انتقل إلى الطفرات المعرفية الكبرى مع توماس كون وميشيل فوكو، اللذين بيّنا أن المعرفة ليست كونية أو حيادية، بل بنت سياقاتها الثقافية والتاريخية. وتحت هذا الضوء، رأى البازعي أن المنهج ليس أداة صماء بل رؤية للعالم، وأن النظرية ليست بناء مغلقًا بل أفق مفتوح.

ووجّه في ختام المحاضرة نقدًا لما أسماه بـ"الهوس المنهجي"، مؤكدًا أن استخدام المناهج المتضادة دون وعي يجعل الدراسة بلا ملامح، داعيًا إلى وعي نقدي بالتوجهات الفكرية والمنهجية.

الرواية والفلسفة: سرد يتفلسف وفلسفة تسرد

ديكارت والحداثة: الشك بوصفه ولادة جديدة للعقل

في محاضرة في مقهى نادي الكتاب بتاريخ ٠٨ مايو ٢٠٢٣، التي خُصصت لقراءة كتاب "مقالة في المنهج" لرينيه ديكارت، قدّم الدكتور سعد البازعي تحليلًا متعمقًا لموقع ديكارت في تاريخ الفلسفة، مبرزًا كيف مثّل مشروعه نقطة تحول أساسية في انبثاق الحداثة الأوروبية. يعرّف البازعي الحداثة بوصفها تحولًا جذريًا في بنية التفكير الغربي، يقوم على مركزية العقل بحيث يصبح الإنسان العاقل هو مصدر المعرفة والسلطة بدلًا من التقاليد أو الدين أو الوحي. كذلك على الشك المنهجي كوسيلة لتقويض المعارف القديمة وإعادة بناء المعرفة من أساس يقيني لا يُشك فيه. أيضاً النزعة الذاتية حيث يصبح الفرد معيار الحقيقة، وتتأسس المعرفة من منظور "الأنا" المفكرة.وأخيراً فصل المعرفة عن الإيمان: وتطوير منهج تجريبي – رياضي يُطبّق على كل ما هو قابل للقياس.

في هذا السياق، يرى البازعي أن ديكارت لم يكن مجرد فيلسوف عقلاني، بل مهندس التأسيس المعرفي للحداثة. لقد دشّن حقبة جديدة ينظر فيها الإنسان إلى العالم كآلة يمكن فهمها بالعقل والتجريب، لا كغيب يُفسَّر بالإيمان. يناقش البازعي عبارة ديكارت الشهيرة "أنا أفكر إذن أنا موجود" بوصفها اللبنة الأولى في بناء الذات الحداثية. هذه الذات المفكرة، المفصولة عن الجماعة والدين والماضي، أصبحت مرجعية مستقلة تُعيد تشكيل العالم من حولها. ومن هنا، فإن الحداثة التي أسسها ديكارت – بحسب قراءة البازعي – ليست فقط تغييرًا في أدوات المعرفة، بل تحولًا في تصور الإنسان عن نفسه وموقعه في الكون. لم يعد الإنسان مخلوقًا تابعًا، بل أصبح صانعًا للمعنى، وسيدًا على الطبيعة، وعقلًا مركزيًا يُنظّم الوجود.

وقد ربط البازعي بين هذا التحول وبين مشروع طه حسين في "في الشعر الجاهلي"، حيث استخدم طه الشك الديكارتي ليعيد قراءة التراث العربي، متحدّيًا الروايات السائدة انطلاقًا من معيار العقل. واعتبر البازعي أن هذا التأثر يبيّن كيف أن الفلسفة الحديثة وجدت طريقها إلى العرب، لكنها غالبًا ما قوبلت بممانعة تقليدية. ينتقد البازعي أيضًا بعض مآزق الحداثة، مثل المركزية العقلية التي تجاهلت الحدس والخيال، والرؤية الآلية للكون التي أفرغت الطبيعة من روحها، والازدواج الديكارتي بين الجسد والروح، الذي كرّس قطيعة لا تزال تُناقش حتى اليوم.

ويختتم البازعي المحاضرة بسؤال تأملي: هل انتهت الحداثة؟ ويجيب بأنه "إذا كانت قد انتهت فلسفيًا في الغرب، فإنها لم تبدأ بعد بشكل حقيقي في العالم العربي"، في إشارة إلى أن التحولات الحداثية لم تُستوعب بعد ثقافيًا ومؤسساتيًا في مجتمعاتنا، مما يستدعي قراءة نقدية جديدة لهذا الإرث.

خاتمة الفصل: بين القلق والسؤال

من خلال محاضراته ولقاءاته ومؤلفاته ودوره الدائم في حلقة الرياض الفلسفية التي أسهم في تأسيسها، تتجلّى الفلسفة عند الدكتور سعد البازعي لا كحقل معرفي معزول، بل كمنهج حياة، وكموقف نقدي متصل بجوهر الإنسان الحديث. إنها الحافز الذي يدفعه نحو التساؤل، والقلق، والبحث المستمر عن المعنى في عالم يزداد تعقيدًا وتشظيًا. في رؤيته، لا يُختزل الفيلسوف في الأكاديمي أو المتخصص، بل في كل من يملك الجرأة على إعادة النظر في المسلّمات، والسير في دروب الشك المثمر، والتفكير في ما وراء الظواهر. لقد واجه البازعي سؤال الفلسفة في السياق العربي بوعي مزدوج: وعي المثقف العارف بتاريخ الفلسفة ومرجعياتها، ووعي الإنسان المنخرط في واقعه الثقافي المحلي. رفض المركزيات الغربية التي تنكر على العرب قدرتهم على التفلسف، وفي ذات الوقت، انتقد التوجّسات المحلية التي ترى في الفلسفة خطرًا أو ترفًا لا طائل منه. وبموقفه هذا، فتح مجالًا جديدًا للتفلسف العربي، الذي لا يبدأ من الصفر، بل من التفاعل مع التراث والمعاصرة معًا.

كما برزت فلسفة البازعي في اشتغاله على "المنهج"، لا بوصفه تقنية بحثية، بل كبنية عقلية تعكس رؤيتنا للعالم. وهنا تتلاقى الفلسفة مع النقد، حيث لا يمكن ممارسة نقد حقيقي بدون تفكير فلسفي واعٍ بمفاهيمه وحدوده وأدواته. وهذا ما انعكس أيضًا في تحليلاته للرواية والفكر الحداثي، وخصوصًا في قراءته لمشروع ديكارت، الذي اعتبره البازعي لحظة تأسيس للعقل الحديث، لكنها لحظة لا تزال غير منجزة بالكامل في السياق العربي. إن الحضور الفلسفي في مشروع سعد البازعي لا يقتصر على تنظير مفاهيمي، بل يظهر أيضًا في قدرته على إدماج الفلسفة في اليومي، في السرد، في القلق المعرفي، وفي أسئلة الهوية والانتماء. ولذلك، فإن هذا الفصل لا يُختتم بخلاصة، بل يُفتتح بأسئلته، لأن الفلسفة – كما يفهمها البازعي – لا تنتهي بإجابات نهائية، بل تبدأ حيث يعلو صوت السؤال.

لم تكن "الحداثة" في الخطاب الثقافي السعودي مسألة جمالية فنية فحسب، بل تحوّلت منذ لحظة ظهورها إلى قضية وجودية وهوياتية، انقسمت حولها المواقف، واشتعلت بسببها المعارك، وأعيد من خلالها التفكير في دور المثقف، ووظيفة النص، وحدود التراث. وفي هذا السياق المتوتر، يبرز الدكتور سعد البازعي لا كمجرد شاهد على جدل الحداثة، بل كأحد أهم مفكّريها، ممن ساهموا في رسم حدودها، وتحليل أبعادها، وتفكيك مفاهيمها، والاشتباك مع الأسئلة التي فجّرتها.

لم يكن دخوله ساحة الحداثة ناتجًا عن انتماء أيديولوجي، أو سعيًا لمجابهة التقليد، بل عن وعي معرفي يقرأ التحوّلات الثقافية بوصفها نتائج لتغيّرات اجتماعية وتاريخية عميقة. ومع عقود من الكتابة والمحاضرة والترجمة والتأمل، تشكّل في خطابه مسارٌ حداثي متعدد الطبقات، يتراوح بين التحفّظ والإقدام، بين التبني النقدي والمراجعة المستمرة.

الحداثة

أشار البازعي في لقاءه في برنامج المقابلة مع علي الظفيري في أبريل 2023 إلى أن أولى معارك الحداثة في السعودية لم تبدأ في الجامعات، بل في الصحف، تحديدًا في الملاحق الثقافية. كانت الكتابات الحداثية آنذاك تلقى رفضًا شرسًا من التيارات المحافظة، ويُتهم أصحابها بـ"التغريب"، و"طمس الهوية"، و"تفكيك القيم".

لكن ما يلفت في تحليل البازعي هو أنه لم يتبنَّ خطاب المظلومية، بل قرأ هذه المعارك بوصفها لحظة وعي جماعي. فالجدل نفسه – حتى وإن كان خصوميًا – كشف حجم الاهتمام بالتحول الثقافي، وعمّق الجدل العام حول مستقبل الكتابة والأدب والدين.

تحدّث سعد البازعي في حلقة مخيال رمضان بتاريخ 5 مارس 2025 عن علاقته بحركة الحداثة بوصفها إحدى المحطات الأساسية في تشكّله الفكري والنقدي، مؤكدًا أنه انخرط مبكرًا في هذا التيار فور عودته من البعثة إلى الولايات المتحدة عام 1983. فقد بدأ بتقديم محاضرات عن الشعر السعودي والاستشراق، وانخرط في المشهد الثقافي سريعًا، على خلاف كثير من زملائه الذين احتاجوا وقتًا أطول للتفاعل مع الساحة.

أوضح البازعي أن المشهد الأدبي في تلك المرحلة كان متمحورًا حول الشعر والقصة، بينما لم تكن الرواية قد أخذت مكانها البارز بعد. ومن هنا نشأت علاقته الوثيقة بشعراء الحداثة، مثل محمد الثبيتي، ومحمد جبر الحربي، وعبدالله الصيخان، وكتب عن تجاربهم بقدر من الحماسة النقدية، متفاعلًا مع ما تمثله من تجديد في الشكل والرؤية.

في ذروة معركة الحداثة التي شهدتها السعودية خلال الثمانينات، اختار الدكتور سعد البازعي ألا ينخرط في الصراع بوصفه أيديولوجيًا صداميًا، بل كمثقف أكاديمي يسعى لتأصيل الحداثة من الداخل. كانت مساهمته في ذلك التأسيس واضحة مبكرًا، حين أصدر كتابه المفصلي "ثقافة الصحراء"، والذي شكّل محاولة واعية لتقديم رؤية "داخلية" للحداثة، تستند إلى التراث المحلي والشفاهة الصحراوية، لا إلى المفاهيم المستوردة فقط.

كان البازعي يدرك أن أحد أكبر الاعتراضات على الحداثة يتمثّل في اتهامها بالتغريب والانفصال عن البيئة الثقافية المحلية. ولهذا سعى في ثقافة الصحراء إلى إثبات أن القصيدة الحديثة، في الخليج والسعودية تحديدًا، ليست انفصالًا عن التراث، بل امتدادًا له. لقد قرأ الشعر الحديث بوصفه وارثًا للشعر النبطي، متغذيًا على الشفاهة والأسطورة والحكاية الشعبية، ومُحاطًا بجمهور يستهلكه عبر الإلقاء أكثر من القراءة. وهكذا، لم يعد الشعر الحداثي في أطروحته "اعتداءً على الموروث"، بل مظهرًا من مظاهر تطوره الطبيعي.

إلا أن موقفه من الحداثة لم يكن انتماءً صريحًا إلى تيارها، بل عبّر عن موقع نقدي وصفه بـ"المنطقة الرمادية" أو "البينية"، حيث كان مؤيدًا للتجديد الأدبي ومعارضًا للجمود، لكنه في الوقت ذاته متحفظًا على بعض مظاهر الإفراط في الحداثة الشعرية، خاصة ما يراه من ضعف في بعض النصوص. هذا الموقف جعله عرضة لاعتراضات من داخل التيار الحداثي نفسه، حيث اعتبره بعض الشعراء – كما أشار – متساهلًا في تقديم ملاحظات قد تُستغل من قبل خصوم الحداثة، لكنه كان يرى أن مهمته النقدية تقتضي الوضوح والاتزان دون مجاملة أو تحزّب.

يرى البازعي أن الحداثة في السعودية لم تكن قطيعة مع التراث، بل امتدادًا لتحولات سابقة بدأت منذ مرحلة السياب ونازك الملائكة، وأنها لم تكن مشروعًا دخيلًا كما صوّرها بعض خصومها، بل تفاعل طبيعي مع الحراك الشعري العربي والإنساني. في الوقت ذاته، لا ينكر تأثرها بالفكر الغربي، لكنه يميز بين التقليد الأعمى والتفاعل النقدي الواعي، ويرى نفسه ضمن الاتجاه الذي يستفيد من الفكر الغربي دون أن يذوب فيه.

كما تحدّث عن اختلافه مع المفكر عبدالوهاب المسيري، الذي كان يرفض الحداثة بوصفها مشروعًا علمانيًا غربيًا، في حين أن البازعي يرى أن حداثة الأدب تختلف عن الفلسفات الحداثية الغربية، وأنه من الممكن تبني أدوات وأشكال تعبيرية جديدة دون التخلي عن الهوية أو الإرث الثقافي.

بالنسبة له، تمثل الحداثة طاقة إبداعية دفعت بالأدب العربي إلى الأمام، لكنها مثل كل تحوّل معرفي، تتضمن الغث والسمين، ولا ينبغي تبنيها على نحو أيديولوجي أو رفضها جملة واحدة. بل المطلوب هو أن تُخضع للنقد والتحليل، كما فعل في كثير من مقالاته وكتبه التي تناولت هذا الحراك بقدر من التوازن والانضباط المنهجي، متأثرًا بتكوينه الأكاديمي في حقل الأدب المقارن.

كما يرى البازعي أن الرواية مثّلت مرحلة جديدة من التعبير الحداثي في السعودية، وبخاصة في التسعينات، حين تراجع الصراع حول قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة، وبدأ الاهتمام يتجه نحو الرواية بوصفها جنسًا أدبيًا أكثر شمولًا للمجتمع وتعقيداته. الرواية، في رأيه، لا يمكن أن تُكتب ضمن شروط رقابة صارمة، لأنها "تتسع للمجتمع" وتقدّم صورًا بانورامية لعناصره. وهو يرى أن هامش الحريّة الأدبية اتّسع مع انتشار الرواية، ولكن ليس بوصفه منحة، بل نتيجة تحوّل الحداثة إلى تيار عام، واندماجها في البنية الثقافية، بحيث لم يعد أحد يحتج على قصيدة نثر أو رمز أسطوري أو بناء غير تقليدي للنص.

سعد البازعي والمنطقة البينية في خطاب الحداثة

في افتتاح موسم جديد للملتقى الثقافي، وتحديداً في سبتمبر 2015، ألقى الدكتور سعد البازعي محاضرة بعنوان "الحداثة السائلة"، اختار فيها أن يكون العنوان مدخلًا لإثارة السؤال، لا تقديم الإجابة. افتتح البازعي حديثه بتأمل في مفهوم الحداثة، مؤكّدًا أنه من أكثر المصطلحات إثارة للجدل، وأن كثرة تداوله لم تسهم بالضرورة في توضيحه. وأشار إلى أن المصطلح – في شيوعه – لا يصف شيئًا محددًا، فالحداثة تعني "الجِدة"، وكل عصر يحمل شيئًا جديدًا؛ لكن الجديد وحده لا يصنع حداثة، ما لم يرتبط بتغيّر عميق في القيم والبُنى. وحين يتحوّل الجديد إلى حالة تاريخية واجتماعية، يصبح المصطلح محتاجًا لإعادة ضبط أو حتى إعادة تسمية. من هنا، انتقل البازعي إلى الحديث عن مفهوم "ما بعد الحداثة"، بوصفه أحد أكثر المفاهيم تعقيدًا في الفكر المعاصر. إلا أن هذا المصطلح، بحسب باومان، لم يعد قادرًا على الإحاطة بواقع ما بعد الحداثة، فاقترح بديلاً عنه: "الحداثة السائلة". هذا الاقتراح، كما يرى البازعي، أنقذ المصطلح من عموميته، وحرّره من التعويم المفاهيمي، إذ أضفى عليه ملمحًا توصيفيًا ماديًا "السيولة" يدل على التحول الدائم، وعدم الثبات، والانزلاق المستمر.

قدّم البازعي لمحة عن سيرة زيجمونت باومان، موضحًا أنه مفكر يهودي الأصل، وُلد في بولندا، وطُرد منها في سبعينيات القرن العشرين بتهمة "معاداة السامية"، رغم كونه يهوديًا، فانتقل إلى بريطانيا، وعمل أستاذًا في جامعة ليدز، وأصبح من أبرز منظّري علم الاجتماع المعاصر. كتب عن الحداثة، الأخلاق، العولمة، الهولوكوست، والاستهلاك، ومن أشهر كتبه: الحداثة السائلة، الحياة السائلة، الخوف السائل، والحداثة والهولوكوست. يرى باومان، بحسب شرح البازعي، أن العالم الحديث بات يعيش في حالة من "السيولة" الشاملة، تتجلى في مظاهر عدة:

- تدفق البشر: عبر موجات اللاجئين والمهاجرين بعد الحرب العالمية الثانية، أو في الهجرات المعاصرة من جنوب العالم إلى شماله.

- تدفق رؤوس الأموال: في نظام مالي عالمي لم يعد تحكمه حدود وطنية.

- تدفق المعلومات: من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل العالم "قرية صغيرة"، يتأثر بعضه ببعض في التو واللحظة.

- تغير الهويات: حيث لم يعد الإنسان يحتفظ بهويته الثقافية أو الاجتماعية أو النفسية بشكل ثابت، بل يعيد تشكيل ذاته استجابة للموضة والسوق والمتغيرات اليومية.

يشير البازعي إلى أن باومان لا يكتفي بوصف الظاهرة، بل يُبدي أسفًا عميقًا على هذا التحوّل. فالحداثة السائلة، في منظور باومان، عصر استهلاك مفرط لا يتيح فرصة للتأمل أو التوقّف. حتى العلاقات الحميمية – كالحب والعائلة – أصبحت تُعبّر عنها بالسلع لا بالمشاعر. ففي مثال طريف أورده البازعي عن موظفي الشركات الذين يعملون لساعات طويلة، أشار إلى أن هؤلاء يعوّضون غيابهم بهدايا مادية لأسرهم، فيتحوّل الحب إلى سلعة، ويصبح المال لغة التعبير عن العاطفة.

أنا اختلفت حتى مع بعض الزملاء الحداثيين، واعتبر أن الاختلاف داخل التيار يمنحه مصداقية لا يضعفه

معارك الحداثة: الصحافة كساحة صراع

"ثقافة الصحراء" والدفاع من الداخل

يمثّل كتاب "معالم الحداثة" أحد أبرز المشاريع الفكرية التي أنجزها الدكتور سعد البازعي، وقد جاء نتاج مسيرة طويلة من الترجمة والنقد والتأمل الفلسفي. يضمّ الكتاب 60 نصًا تأسيسيًا يعتبرها البازعي علامات بارزة على الطريق الذي سلكته الحداثة الغربية، بدءًا من القرن السابع عشر حتى بدايات القرن العشرين، مع التركيز على مفكرين مثل ديكارت، سبينوزا، كانط، هيغل، ماركس، نيتشه، هايدغر وغيرهم.

في حواره ضمن برنامج "محاور" على قناة فرانس24 بتاريخ 27 مايو 2023، أوضح البازعي أن الهدف من هذا الكتاب ليس تقديم تعريف حاسم أو نهائي للحداثة، بل تقريب معالمها عبر النصوص نفسها. فالحداثة عنده ليست مفهومًا جامدًا، بل هي عملية تحوّل متعددة الوجوه والمجالات: في الفلسفة، والعلم، والسياسة، والفن، والدين. وقد وصفها بأنها "ركام هائل" نقل الحضارة الغربية من مرحلة إلى أخرى.

الحداثة السائلة وزيجمونت باومان

هل نعيش نحن في العالم العربي داخل هذه الحداثة السائلة؟ أم أن ما يصفه باومان لا ينسحب تمامًا على مجتمعاتنا؟

هذا اللقاء يكشف تحوّلًا مهمًا في خطاب البازعي: من كونه ناقدًا أدبيًا انشغل بالحداثة الشعرية، إلى مفكر ثقافي يعيد قراءة العالم من خلال المفاهيم العابرة، والمرجعيات المتغيرة. كما يُظهر كيف يُوظّف البازعي المفكرين الغربيين، لا بوصفهم نماذج يُحتذى بها، بل كمداخل لإثارة السؤال وفتح النقاش حول المصطلح، والواقع، والذات. أنهى البازعي المحاضرة بسؤال مفتوح للجمهور:

بوصفه اليوم عضوًا في مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، لم يعد الدكتور سعد البازعي مجرد ناقد أو مراقب من الخارج، بل أصبح مشاركًا فعليًا في صياغة السياسات الثقافية الوطنية. لقد أغلق البازعي قوس الحداثة المفتوح منذ الثمانينات، لا بالانسحاب، بل بالدخول في عمق المؤسسة، فاعلًا لا متفرجًا. من موقعه هذا، يُطرح صوته في صلب النقاشات المؤسسية حول مستقبل الأدب والنشر والترجمة، حاملاً معه تاريخًا طويلًا من الاشتباك النقدي الذي تحوّل الآن إلى ممارسة تنظيمية واستراتيجية. وهو يرى أن خطاب الحداثة في السنوات الأخيرة لم يعد صداميًا كما كان، بل أصبح يُدرّس ويُنشر ويُناقش في مؤسسات الدولة، وهي نقلة يرحّب بها لكنه لا يغفل ما تحمله من مخاطر. فبحسب تحذيره، فإن الحداثة حين تُحتوى مؤسسيًا دون حيوية نقدية قد تتحوّل إلى "زينة ثقافية" فاقدة لقوتها الجدلية. بذلك، لا يمثّل دور البازعي في الهيئة مجرد تفوّق رمزي على خصومه السابقين، بل انتقالًا واعيًا من حقل الجدل إلى حقل الفعل، مع حرص دائم على ألا تفقد الحداثة معناها وهي تتكيّف مع المؤسسات.

خاتمة الفصل: البازعي في موقع صناعة القرار

منذ بداياته النقدية، ظلّ الشعر حاضرًا في خطاب الدكتور سعد البازعي ليس بوصفه مجرد موضوع للقراءة، بل كعلامة على التوتر بين الإبداع والتلقي، وبين اللغة والهوية، وبين الموروث والحداثة. ورغم ابتعاده عن ميدان النظم، إلا أن علاقته بالشعر اتخذت شكلًا مختلفًا: علاقة القارئ المبدع، والناقد المتذوّق، والمفكّر الذي يرى في الشعر مرآة عاكسة لتحولات الثقافة العربية، بل والإنسانية عمومًا. ينطلق الدكتور سعد البازعي في حديثه عن الشعر من قناعة جوهرية: أن الشعر ليس شكلًا، بل فعل دهشة. لا يحدّه الوزن والقافية، ولا تقف دلالاته عند التخوم البنيوية للنص، بل يتجاوزها إلى التأثير الوجداني، والوعي الثقافي، وحساسية التلقي.

الشعر

في إطار اهتمامه النقدي الطويل بالشعر، أنجز الدكتور سعد البازعي مشروعًا نقديًا متماسكًا ومتشعبًا يتتبع تحولات القصيدة العربية والخليجية، من خلال سلسلة من الكتب التي يمكن عدّها بمثابة تأريخ ثقافي وجمالي للشعر الحديث والمعاصر في الجزيرة العربية والعالم العربي، بل والعالم.

حين يُسأل الدكتور سعد البازعي: "لماذا لم تستمر شاعرًا؟"، فإن الإجابة التي يقدمها تتجاوز السرد الشخصي أو المجاملة السائدة، لتكشف عن رؤية فكرية عميقة لمفهوم الشعر ذاته، ولموقع الذات الكاتبة في الخريطة الإبداعية.

في لقاء بودكاست الرياض (فبراير 2025)، يستعيد البازعي بداياته الشعرية، حين كان ينشر قصائد في جريدة الرياض، ويشعر بامتلاكه تلك "الطاقة الشعرية" التي تدفعه للكتابة. لكنه يقرّ أن شيئًا ما قد تغيّر حين انخرط في مسار النقد والدراسة، حتى وجد نفسه – دون قرار واعٍ – قد ابتعد عن نظم الشعر.

البازعي لا ينظر إلى النقد بوصفه فعلًا جافًا أو بعيدًا عن الإبداع، بل يراه شكلًا من أشكال التذوق الخلّاق. فالقارئ الجيد لا يستهلك النص، بل يعيد إنتاجه ذهنيًا، ويكشف ما يختبئ فيه من دلالات وإيحاءات، بل وقد يمنحه حياة أخرى عبر التأويل. ولذلك، فإن التخلّي عن كتابة الشعر لم يكن انقطاعًا عن الحقل الإبداعي، بل انتقالًا إلى مسار موازٍ لا يقل أثرًا أو عمقًا.

في هذا السياق، تظهر رؤية البازعي للشعر على أنه تجربة شعورية وفكرية، لا يمكن حصرها في الوزن أو القافية. الشعر عنده ليس مرتبطًا بالبنية فقط، بل بالقدرة على إثارة الدهشة وكسر المألوف والتعبير عن ما يتجاوز الكلمات. لهذا السبب، دافع مبكرًا عن قصيدة النثر، ورأى فيها تعبيرًا صادقًا عن تحوّل عميق في طبيعة الشعر، لا عن نقص أو تراجع. فالإبداع، في نظره، لا يُقاس بشكل القصيدة، بل بالوعي الذي يحركها، وبالأثر الذي تتركه في المتلقي.

هذا الموقف يعبّر عن حساسية نقدية تجاه المفاهيم الجاهزة حول الشعر، ويؤسّس لفهم أكثر اتساعًا للكتابة الإبداعية. فالمبدع ليس فقط من يكتب النصوص، بل من يمتلك القدرة على تذوّقها، وتحليلها، وإضاءة ما فيها من علاقات جمالية وثقافية. والبازعي اختار أن يكون هذا النوع من المبدعين؛ من يقرأ الشعر لا كمتلقٍ سلبي، بل كمن يُعيد تشكيله ويمنحه طبقة جديدة من المعنى.

بذلك، لا يُعدّ ابتعاد سعد البازعي عن نظم الشعر تخليًا بمفهومه السلبي، بل ترجمة لتحوّل عميق في فهمه للكتابة واللغة والجمال، تحوّل جعله يرى الشعر في التحليل بقدر ما يراه في الإبداع، وفي الفهم بقدر ما يراه في الإنشاد، وفي التأويل النقدي بقدر ما يراه في الإلقاء الشعري.

هو أول كتاب أصدره البازعي، ويعدّ تأسيسيًا لفهمه المبكر لمفهوم "الأدب الجديد" في الخليج والسعودية. تناول فيه موضوعات مثل الهوية، الوطن، الحداثة، والقصيدة الحديثة، وناقش شعراء التفعيلة واستدعاء الأسطورة والرموز المحلية. كما اقترح مفهوم "ثقافة الصحراء" كإطار لقراءة الشعر، ربطًا بالبيئة والشفوية، مؤكدًا أن الشعر الحديث آنذاك يمرّ بتحولات بنيوية وثقافية، مما يجعل هذا الكتاب من أوائل الدراسات النقدية التي واكبت الحداثة الشعرية في السعودية.

في لقاء نادر يعود إلى أواخر التسعينات ضمن برنامج "وجهًا لوجه" حول مهرجان الجنادرية، تحدّث البازعي عن الشعر الشعبي بوصفه مكوّنًا من مكوّنات الثقافة السعودية. أشاد بدور المهرجان في حفظ التراث، لكنه حذّر من الوقوف عند التلقي العاطفي، ودعا إلى تحليل الموروث بعين نقدية.

انطلق البازعي في حديثه من الإشادة بالدور الإحيائي الذي لعبه مهرجان الجنادرية في صيانة التراث الشعبي، مشيرًا إلى أن هذا الجهد لا يقتصر على الشعر، بل يشمل عناصر متعددة من الموروث مثل الحرف اليدوية، الأهازيج، والعروض الشعبية. لكنه في الوقت ذاته، نبّه إلى أن مجرد الحفظ أو الاحتفاء العاطفي لا يكفي، بل لا بد من تفكيك هذا التراث بمقاربات ثقافية حديثة، تأخذ في الاعتبار السياق التاريخي والاجتماعي الذي نشأ فيه، وتقرأ تحوّلاته وتداخلاته مع بقية عناصر الثقافة الوطنية.

أحد المحاور الرئيسة التي تناولها البازعي في هذا اللقاء كان العلاقة بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح، مؤكدًا ضرورة التفريق بين الشعر النبطي بوصفه تعبيرًا تاريخيًا ضاربًا في عمق الجزيرة العربية، وبين الشعر الشعبي المعاصر الذي تأثر بوسائل الإعلام الجديدة وبذائقة جماهيرية لا تخلو من التشويش. وقد لاحظ أن بعض الشعراء الشعبيين، خصوصًا من فئة الشباب، يتجهون في لغتهم إلى الاقتراب التدريجي من الفصحى، سواء بقصد جمالي أو بدافع التلقين المدرسي، مما يشير إلى إمكانات تداخل لغوي قد تكون خصبة للنقد الأدبي.

من هذه الزاوية، يرى البازعي أن العامية لا يجب أن تُقصى أو تُقلَّل من شأنها، لكنها في الوقت نفسه لا يجب أن تُفرض بوصفها النموذج الأعلى للتمثيل الثقافي. وقد أشار إلى أن تضخيم حضور الشعر الشعبي في الإعلام والفعاليات الثقافية قد يؤدي إلى نوع من "الازدواجية الثقافية"، إذ يتلقّى الجمهور العامية بوصفها لغة الثقافة، بينما تنحسر مكانة الفصحى ومفرداتها في الأذهان.

كما تطرّق البازعي إلى الجانب الجمالي للشعر الشعبي، وأكّد أن بعض النماذج الشعبية تمتلك ثراءً تصويريًا ولغويًا لا يقل عن الفصحى، لكن التلقي الغالب لها يبقى حبيس الاستجابة الوجدانية، لا التحليل النقدي. لذلك دعا إلى تجاوز العلاقة العاطفية مع هذا الشعر، والنظر إليه بوصفه نصًا أدبيًا قابلًا للقراءة الجمالية والتأويل الفني.